グループの中身を要約する

「ピラミッド原則・3つの鉄則」をおさらいしておきましょう。

「ピラミッド原則の3つの法則」

1・ピラミッドのどの階でも、メッセージは、

その下の階のメッセージ群を要約するものだ。

2・各グループ内のメッセージは、いつも同じ

種類のものだ。

3・各グループ内のメッセージは、いつも論理

的に正しい順番に並んでいる。

第二部後半では、3つの鉄則の1つ目を掘り下げていくわよ。

要約についてだから、おもに帰納法について詳しくみていくの。

帰納法と演繹法はセットだと思ってたんだが‥‥

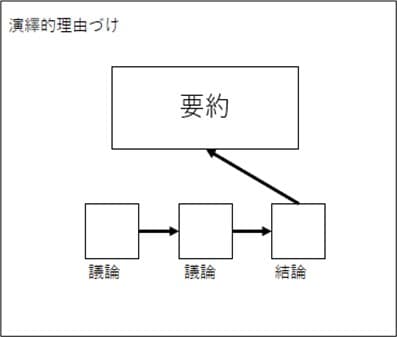

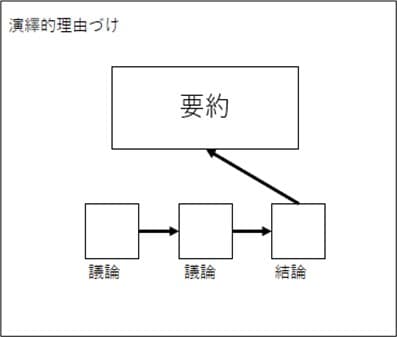

演繹法は、3段論法の「結論」がそのまま上の階の「要約」になるからわかりやすいのよ。

帰納法は、正しく要約されているかチェックする項目が多いから、ここで深く掘り下げているんでしょうね。

だから前半で学んだ4つの順番のうち、演繹法を除いた残り3つ、つまり「時間・構造・度合い」の順番が深く関係してくるわ。

時間は、行動の原因と結果を区別して、グループ分けして順番をつける。

構造は、全体と部分に分けて、順番をつける。

度合いは、似ているものをグループ分けして、重要度で順番をつける。

そう、簡単に言うとそんな感じね。

その3つの順番の考え方を使って、グループ分けをするんだけど、

ここからは、そのグループ分けの「やり方」を再確認したり、

「要約が正しいかのチェックの仕方」を詳しくみたりするわ。

帰納法を深く掘り下げる

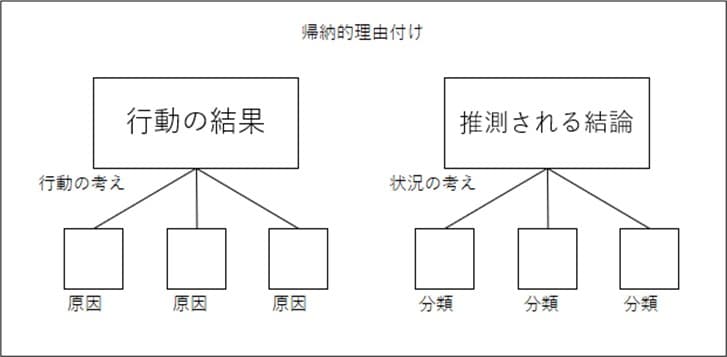

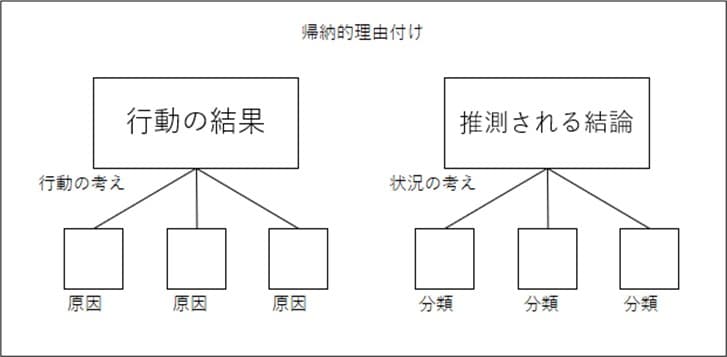

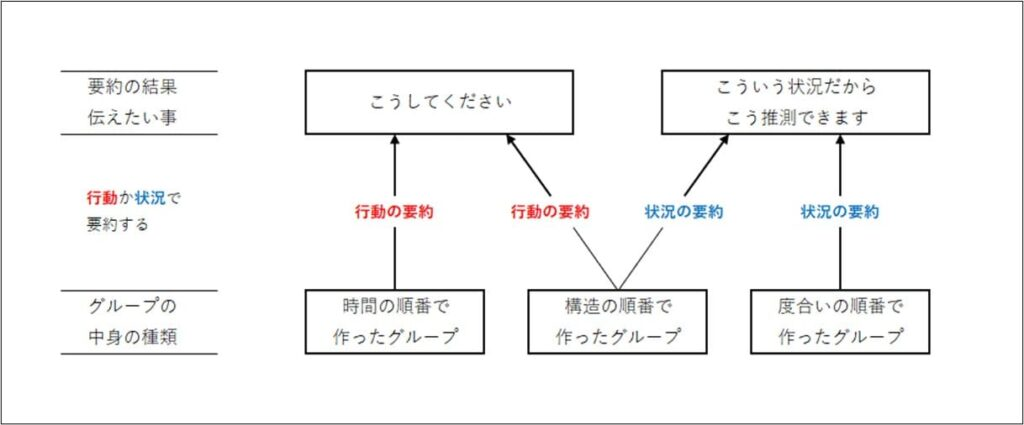

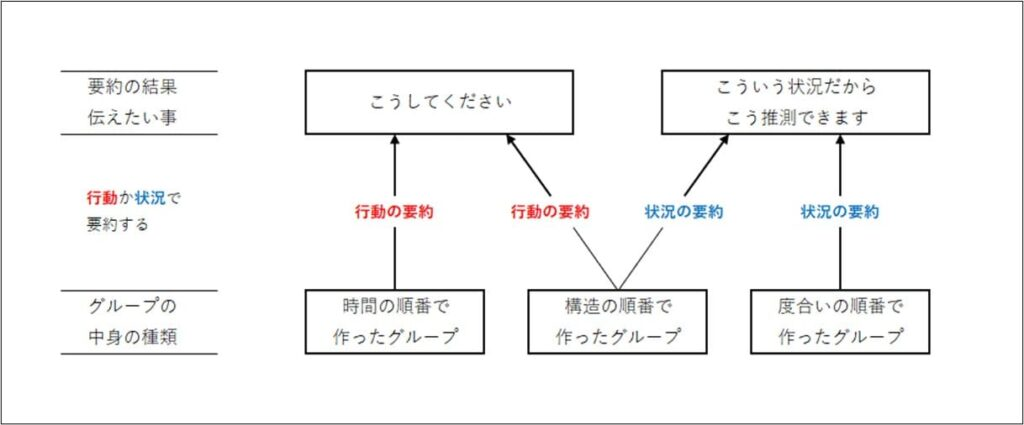

帰納法的なグループの要約をすると、最終的に2種類の伝え方になるわ。

「行動の結果」を伝える

「推測される結論」を伝える

これって、時間と度合いの順番のやり方に似てないか?

そうね。

「時間の順番・度合いの順番」の2つは、グループ分けして順番をつけるときに使う考え方よ。

そうやって出来たグループの中身を要約して、最終的に相手に伝えたい言葉に置き換えるのが、第二部後半の目標なのよ。

「構造の順番」はその2つと、どう違うんだ?

「構造の順番」も、グループ分けして順番をつける‥‥という考え方ではあるんだけね。

全体の構造をはっきりさせて、部分部分を伝えていくっていうやり方だから、それだけだと、結局何が言いたいの?ってなってしまう。

最終的には相手に「こうすると、こうなるから、こうしてください」という行動の、原因と結果を説明するか、

「今こういう状況だから、こういうふうに推測できます」という、状況を説明するかしないといけないわ。

‥‥なんかすごくややこしいから、簡単にまとめてくれると助かるぜ。

そうね。ここまでを、一旦まとめましょうか。

「ダイエットのピラミッド」を実際作ってみたけど、見てもらえた?

まだだったら、一度簡目を通してピラミッド作りの流れを再確認してね。

ピラミッドを作るときの流れは、ざっくり言うとこんな感じね。

1.伝えたいことを箇条書きにする

2.箇条書きから本質を抜き出してリストを作る

3.リストを見てグループ分けする

4.グループの中身を要約する

5.正しいピラミッドかチェックする

流れはなんとなくわかったぜ。

3つ目の「リストを見てグループ分けを考える」

この段階で使うのが順番の考え方よ。

「時間・構造・度合い」の順番ね。

この考え方を使って、グループ分けをして、順番をつける。

そうだな。リストを良く見て、モレなくダブりなくグループ分けして、順番をつけるんだよな。

その通り。

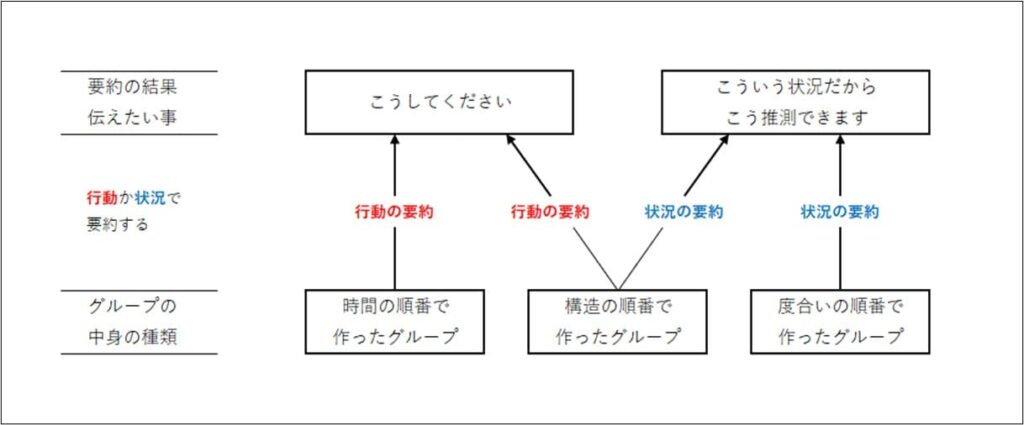

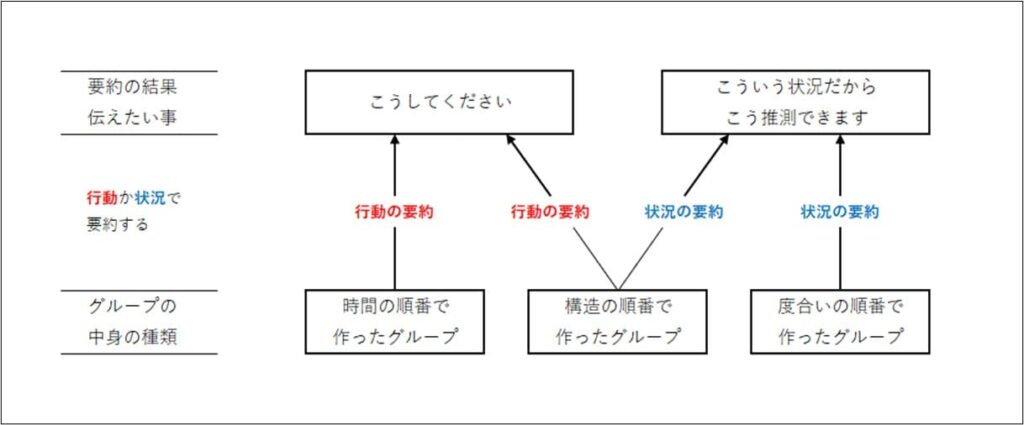

そして次の4つ目の「グループの中身を要約する」

この段階で、グループの中身を「こうしてください」という行動の形か、

「こういう状況だからこのように推測できます」という形で伝えられるように要約するって感じね。

演繹法を使って要約するかどうかの判断も、

この3つ目、4つ目の段階で行います

どんな考え方でグループ分けしても、最後は結局「こうしてください」か「このように推測できます」という主張になるわけだな。

その主張をはっきりさせるために、行動か状況の要約を使うのか。

そう。そして5つ目「正しいピラミッドかチェックする」

この段階で、ピラミッド原則の3つの法則が、しっかり守られているかをチェックするのよ。

実際にピラミッドを作る時は、この段階を行ったり来たりしながら、チェックしたり直したりするんだろうな。

箇条書きが多くて複雑になれば、正しいピラミッドを作るのも大変よ。

とりあえず、まとめはこれくらいにして、第二部後半の「帰納法の要約」について詳しくみていくわね。

行動の要約と状況の要約

帰納的な要約には2種類あります。

A、いろんな行動をまとめることで、行動の考

えを要約する。

B、分類した各ポイントの関連性が、何を意味

するかをまとめる事で状況の考えを要約する。

つまり、Aを文章にすると「何かせよ」という

行動の記述になります。

Bは「こういう状況だからこう推測できます」

という状況の記述になります。

A、行動の要約とは

まずはたくさんある箇条書きの項目をモレなく

ダブリなくグループ分けします。

相手に何か行動をしてもらう時は、いつも何か

の目的を達成するためです。

ですから、行動の要約とは、行動したことで達

成される結果を主張することになります。

「原因」が下の階で、「結果」が上の階になり

ます。

行動の結果を「体重が減る」とする場合は、原

因は「食事制限をする・生活習慣を見直す・運

動する」という感じになります。

原因と結果を、モレなく、ダブリなく、グルー

プ分けして上の階と下の階に分けます。

行動の要約 3つのテクニック

行動の要約をするときは、わかりやすく伝える

ためのテクニックがあります。

a・具体的な言葉で要約する

b・行動の段階を階層化する

c・直接的に要約する

a・実際に自分が行動する姿をイメージして、

その行動をしたらどうなるかを想像して、その

「プロセス」を具体的な言葉に直す。

b・先にする行動と後にする行動をはっきり分

けて、後にする行動を上の階に置きます。複雑

な行動になると、たくさんの階に分かれます。

c・行動をして、その行動をしたことで得られ

る結果を、「結果物」をイメージできる言葉で

表現します。

「行動の要約」は「時間の順番」の時にもやったからわかりやすいぜ。

要約の仕方について、さらに詳しく掘り下げたわけだな。

「時間の順番」っていう言葉がわかりにくいわよね。

「行動の順番」って言ってくれたらわかりやすいのにね。

原因と結果を区別して階層を作る。

それを文章にする時は、わかりやすい表現で書こうという事ね。

いよいよ最後の「状況の要約」だな。

長くなったけど、もうすこしだから頑張りましょう。

B、状況の要約とは

まずはたくさんある箇条書きの項目をモレなく

ダブリなくグループ分けします。

状況の要約をする時は、2つのことに注意しま

しょう。

a・共通点を見つける

b・さらに深い関連性をさぐる

a・状況の考えは、常に主部、述部からなる文

章で表現されます。

例 カルシウムの摂取量に注意が必要だ。

この場合は「カルシウム」が主部、「摂取量に

注意が必要」という状況が述部となります。

この2つのどちらかが共通していれば「共通点

がある」と判断します。

つまり、たくさんの項目の中で「カルシウム」

に関係する項目が多ければ「カルシウム」でグ

ループ分けすることが出来ますし、「摂取量に

注意が必要」な項目が多ければ、それをグルー

プ分け出来ます。

b、たくさんの伝えたいことが箇条書きされて

いるとします。

その箇条書きのそれぞれの本質を抜き出して、

それを吟味して「頂上に書くべきポイント」を

設定します。

見落としや言い忘れがないかどうかを、本質を

抜き出したリストとにらめっこしてよく推敲し

ます。

本にはもうすこし詳しく書かれているけど、大筋はこんな感じよ。

本には「帰納的なジャンプをする」って項目もあるんだけど、これはややこしくて考えがまとまらない時は、図に書いて考えを整理して発想を飛ばす、みたいな感じで理解しておけばいいと思うわ。

とりあえず「状況の要約」では、箇条書きの中から共通点をさがしてグループ分けするんだな。

「度合いの順番」の時もやってたが。

そうね。だいたいの場合は、

時間の順番でグループ分けした時は、行動の要約をするだろうし、

度合いの順番でグループ分けした時は、状況の要約をすることになる。

構造の順番でグループ分けした時は、行動の要約か状況の要約のどちらかを行って、主張を導くことになるわね。

第二部後半のまとめ

結局、第二部後半では、5つのことを学んだわけだな。

「時間の順番」

「構造の順番」

「度合いの順番」

「行動の要約」

「状況の要約」

この5つは、これをやってから次にこれをやる、っていう決められた流れにならない時もあるわ。

結局はあれこれ考えながら、この5つの組み合わせを考えて「グループ分け・順番づけ・要約」をしていくことになるでしょうね。

スムーズにいけば、

「時間・構造・度合い」のどれかで、グループ分けと順番付けをして、

それを「行動」か「状況」で要約する、という流れになるわけだな。

説明を省略してた「演繹の順番」も加えないといけないけどね。

演繹法の方が結論を導きやすかったら演繹法を使うし、帰納法を使った方がいいと判断すれば、5つの組み合わせを使っていくのよ。

第二部全体のまとめ

「ピラミッド原則の3つの法則」のお勉強は、これで終わりよ。

お疲れ様でした。

まだ第三部、第四部があるんだぜ。

ここから先は、本格的なビジネス文書を作成するような内容だから、そうじゃない人は読まなくてもいいと思うわ。

でも、ここまでやったんだから、物事を考える力や、伝える力を身に着けるために読むといいわね。

とりあえずは、第二部までをしっかり理解できれば、考える技術・書く技術が身に付くはずよ。

そうなんだな。

でも、まずは第一部と第二部をおさらいしておこうかな

第一部のおさらい

第二部・前半に戻る

ピラミッドの作り方をおさらいする