今日のテーマ

今日は、劣等感の話の続きよ。わかりやすく図解したから見て欲しいわ。

劣等感の話は深いんだよな。

完璧に理解するのは難しいぜ‥‥

そうかも知れないわね。

少しややこしい話なんだけど、劣等感を理解しないとアドラー心理学も理解できないの。

4種類ある劣等感を、なるべく分かりやすく解説していくわね。

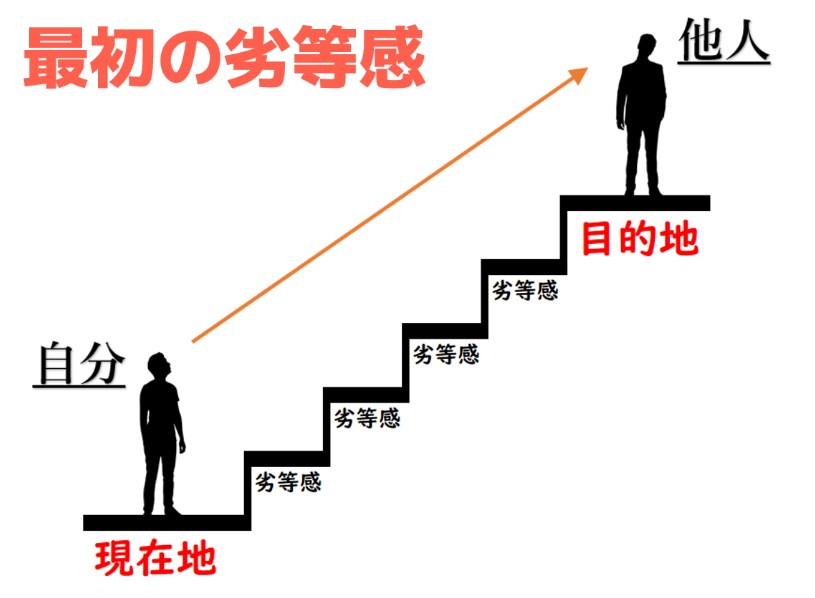

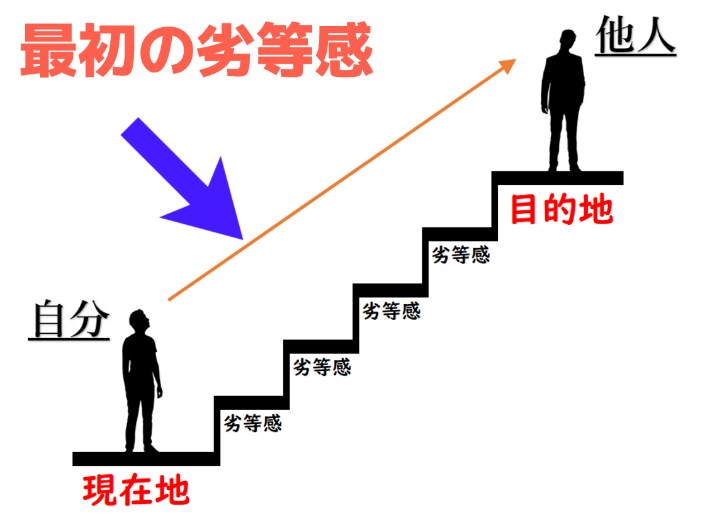

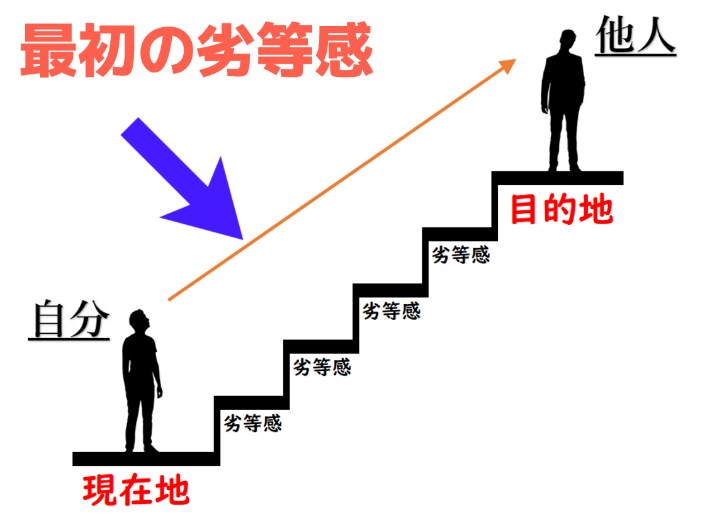

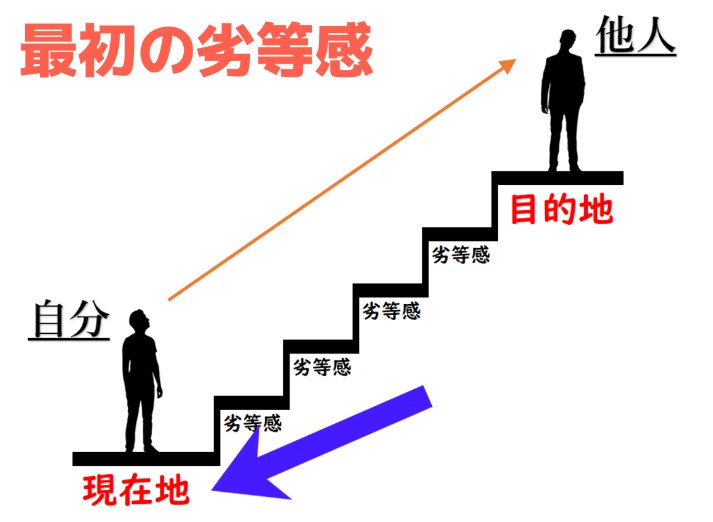

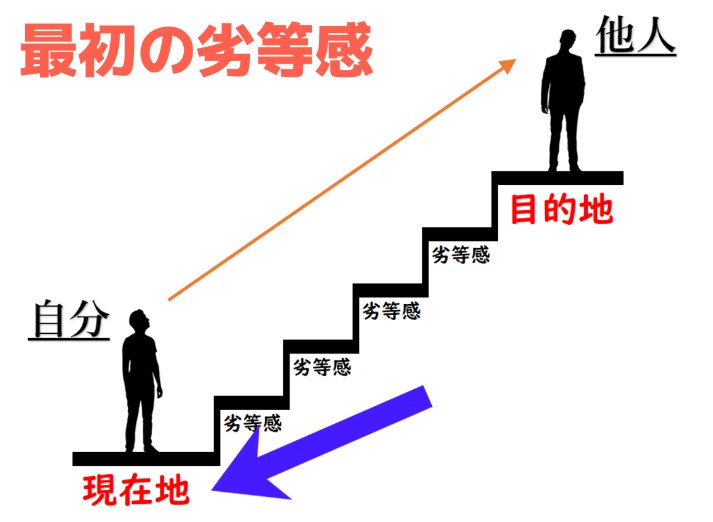

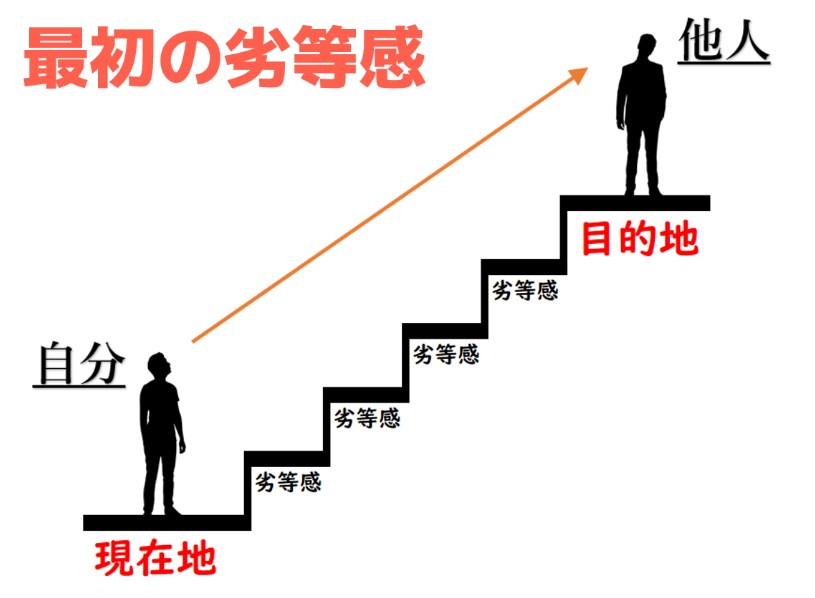

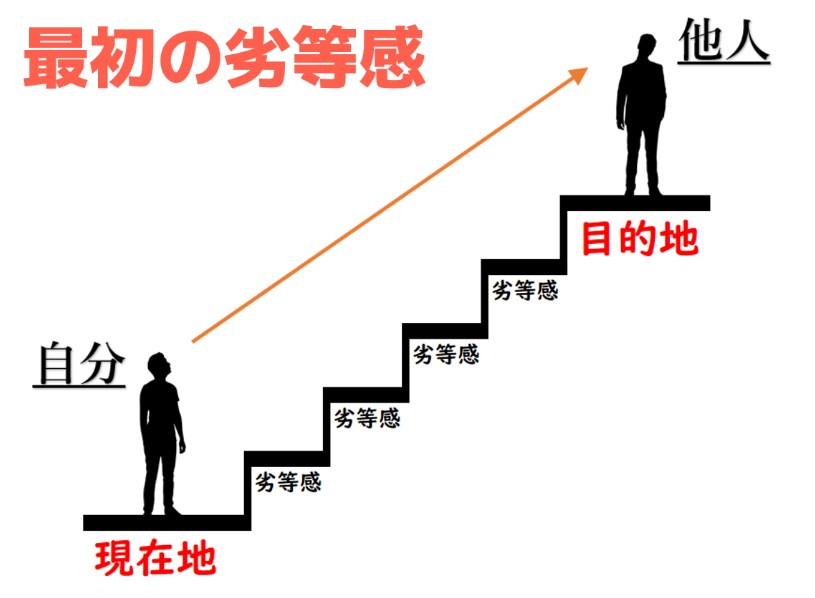

最初の劣等感

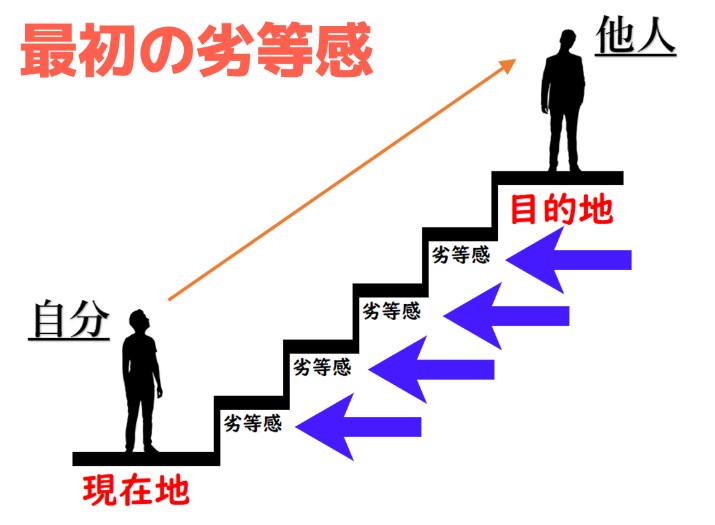

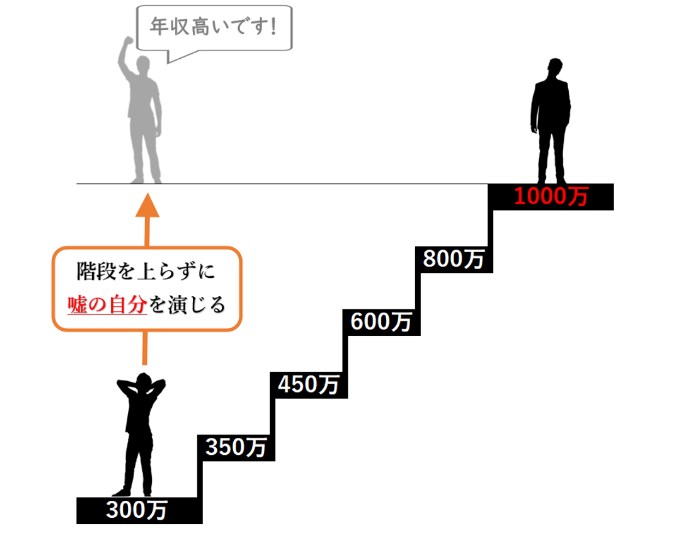

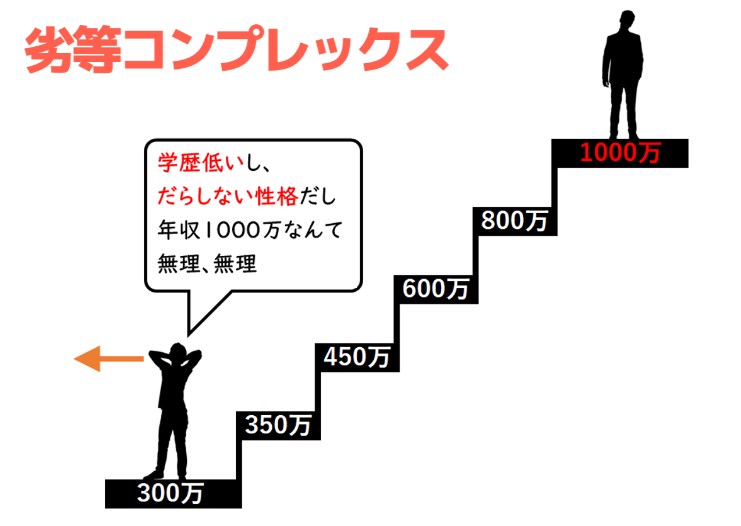

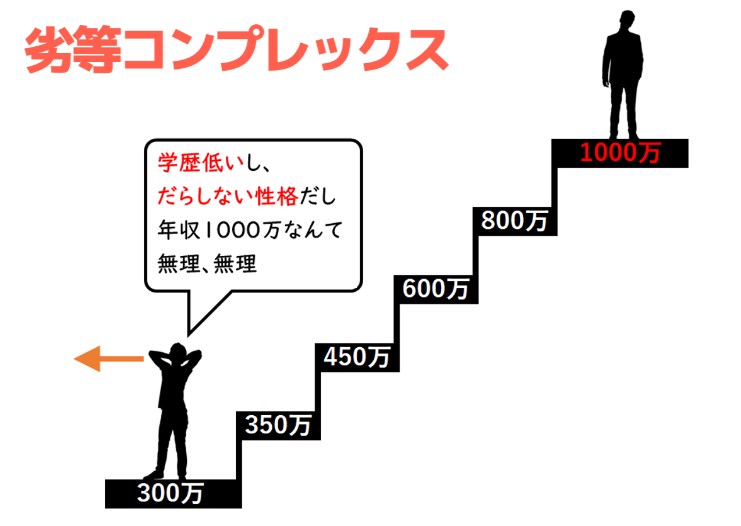

これが「最初の劣等感」の図か。

なんか自分が他人を見上げてるな。

劣等感は階段をイメージするとわかりやすくなるわ。

これは劣等感を感じた最初の瞬間ね。

自分より優れた他人を見上げていて、階段を上れば、優れた人に近づけるってわけだな。

そう。努力して階段を上れば、優れた人に近づけて成長できるわ。

でも階段を上ってる間は、ずっと劣等感が続くんだな。

そうね。

他人を見て、あんなふうになりたいと思い努力しても、階段を上り切るまで劣等感が続いてしまう。

追いつくまで続いてしまう、普通の劣等感だな。

他人がすぐ上にいるなら努力する気も起きるけど、あんまり差があると最初の一段目が苦痛よね。

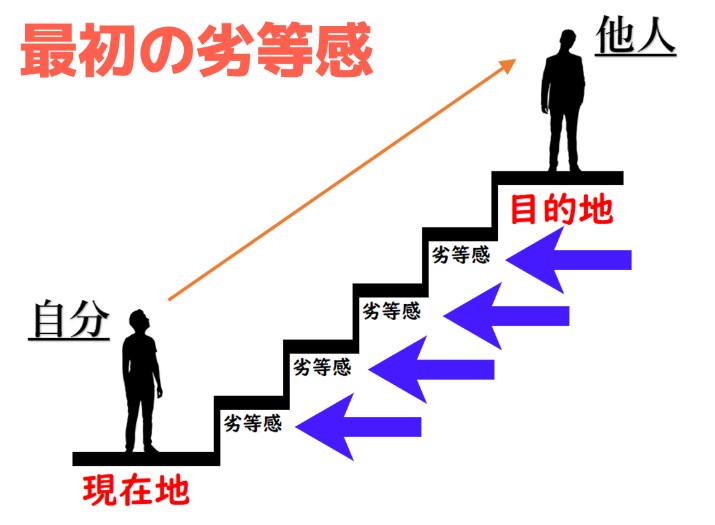

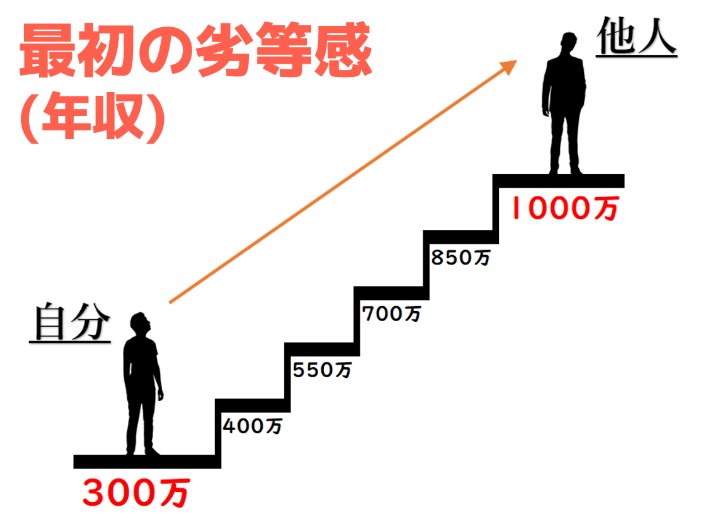

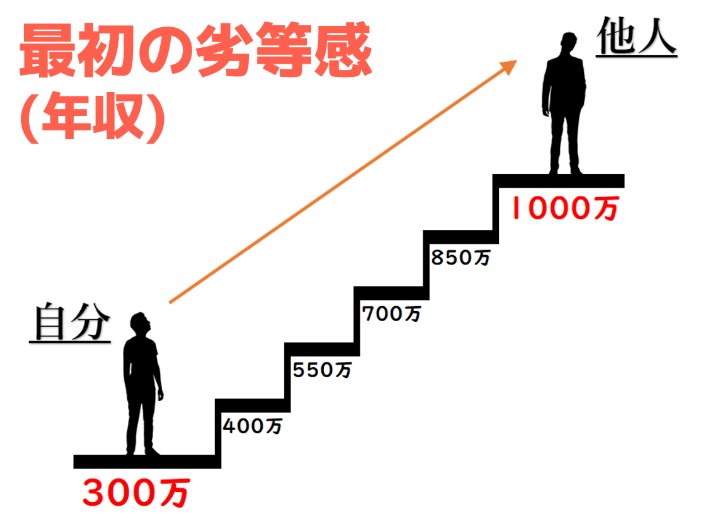

例えば、この階段を「年収」で考えてみるとこうなるわ。

自分の年収が300万円で、1000万円の他人に劣等感を感じてるんだな。

年収にたくさん段階が有って、上るのが大変そうな階段だ。

努力して上っても、「まだここかよ」って感じちゃいそうだぜ。

そうね。1000万円の他人しか見てないからね。ずっと劣等感が続く。

まぁ、劣等感まみれになって上り切る人もいるから、絶対に悪い劣等感だ、とは言えないわね。

そうだな。苦しんで上る人もいるな。

でも、上るのがつらそうな階段だぜ。

うん。劣っている自分を、受け入れてない状況だからね。

視線は他人にしか向かっていない。

目的地が他人のレベルそのものになってるから、上り切るまでの階段が、全て劣等感のままね。

でも、視線は上を向いてるから、悪いことばかりじゃないんだよな?

その通りよ。劣等感は、自分を成長させてくれる大事な感覚だからね。

視線が上を向いているのが、『優越性の追求』ということね。

なるほどな。最初の劣等感は、自分を成長させてくれるけど、その成長は苦しみを伴うという事だな。

さっさと目的地に到達できるなら問題ないんだけどね。

劣等感にはさまざまな形があるし、レベルの差もある。

残念ながら、目的地に到達できない時間が長くなると、人は必ずこの状況に耐えられなくなるの。

そして階段を上らずに、違う道を歩もうとする。

それが前回の内容だな。

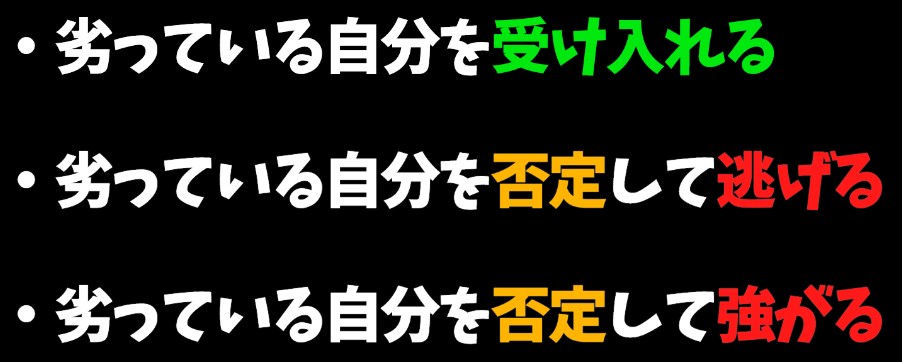

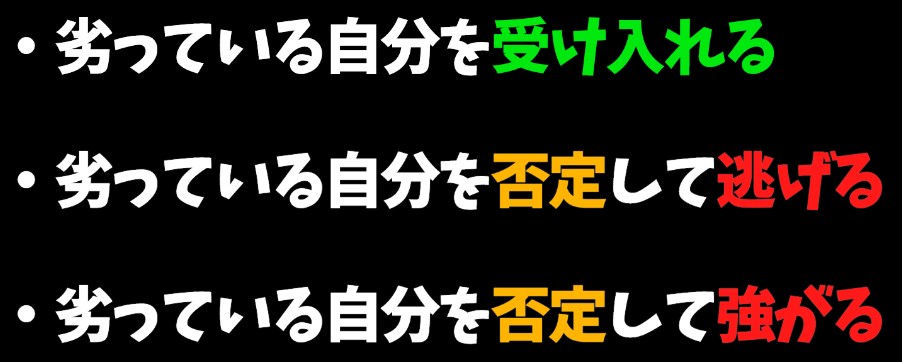

劣っている自分を受け入れるか。

否定して逃げるか。

否定して強がるか。

完璧ね、魔理沙。

最初の劣等感に耐えられなくなって、この3つの道のいずれかに進むの。

劣っている自分を受け入れる

『良い劣等感』

否定して逃げる

『劣等コンプレックス』

否定して強がる

『優越コンプレックス』

この3つのうち、逃げたり強がったりするのは、成長を邪魔するから悪い劣等感だって話したわね。

「劣っている自分を否定する」っていうのは、わかりやすく言うと、どういう事なんだ?

そこは大事なポイントね。

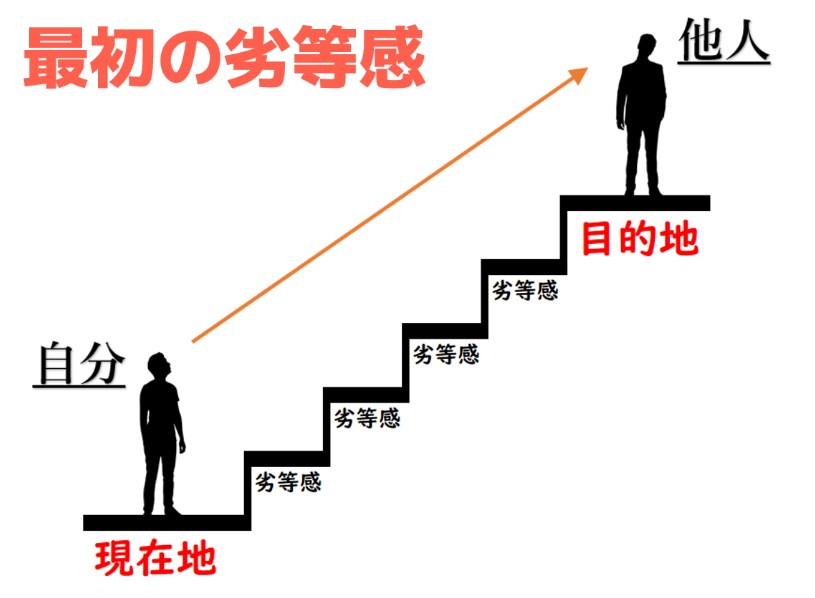

じゃあもう一度『最初の劣等感』の図を見てみましょう。

この、自分がいる『現在地』を否定するってことよ。

他人より劣るこの位置に、自分がいるのが許せないって状況ね。

本来なら、この位置がイヤなら、階段を上る努力をしないといけない。

そうだな。

でもね‥‥

「努力して上っても劣等感が続くし、目的地まで遠いし疲れた‥‥」

こんな風に心が折れて、努力する勇気が挫かれた時、階段を上らずに違う場所に移動しようとするわ。

こんなレベルにいるのはイヤだ。かと言って、階段を上る努力をするのも、つらいからイヤだ。

そんなワガママな状況だな。

そういう状況になった時に、

「こんなのは本当の私じゃない」

「本当の私は、もっと凄いんだ」

なんて強がってしまうと『優越コンプレックス』に陥ってしまうわ。

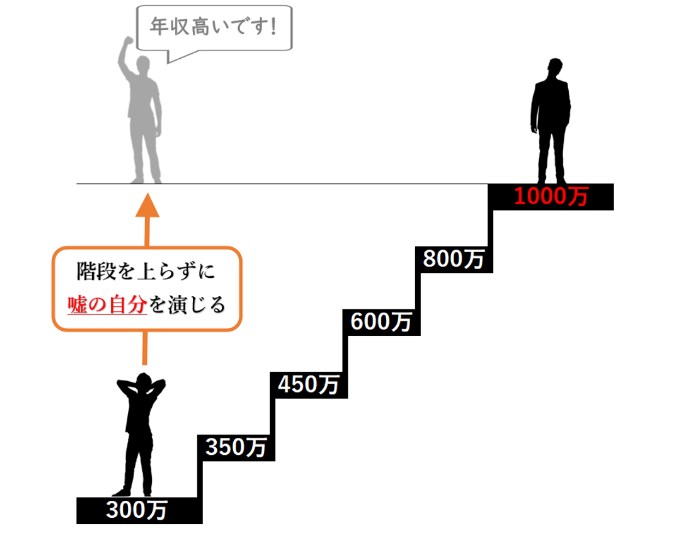

そのイメージ図がこれよ。

強がる優越コンプレックス

年収で強がって、陥ってしまった優越コンプレックスの図よ。

なるほど。年収1000万円の他人と張り合う為に、嘘をつくんだな。

階段なんて無視してしまうのよ。

頭が良いふりをしたり。

金持ちのふりをしたり。

仕事が出来るふりをしたり‥‥

前回話した『知ったかぶり』も、この図に当てはまるのよ。

程度は軽いけどね。

知らないくせに、強がって知ってるフリするのが知ったかぶりだもんな。

しかしこの優越コンプレックスは、努力の方向を完全に間違えてるな。

階段を上るんじゃなくて、他人と同じレベルにいる『ふり』をすることに、意識が向いちゃってるぜ。

この状況になってしまうと、自分を成長させることよりも、

他人にどう思われるか?

他人からどう見られているか?

そんなことばかり気にして、本当の自分を隠し続けることになるわ。

『本当の自分』がばれないように、他人の目ばかり気にして、自分らしい生き方なんてできない。

・・・

わたしは他人と比べて、勝ってるのか? 負けてるのか?

そんな『競争』の状態にいるから、自分より優れた他人は常に敵になる。

他人の幸せは喜べない。

他人と良い関係を作るのは困難だわ。

自分の現在地を受け入れずに強がると、不自由で成長しない生き方になっちゃうんだな。

そして、他人を敵とみなしてしまう。

自分の方が負けてたら相手を妬んで、勝ってても安心できず、相手の成長に怯える。

優越コンプレックスに陥ってしまうと、そんな生き方になるのよ。

強がる場合はわかったが、逃げる場合はどうなるんだ?

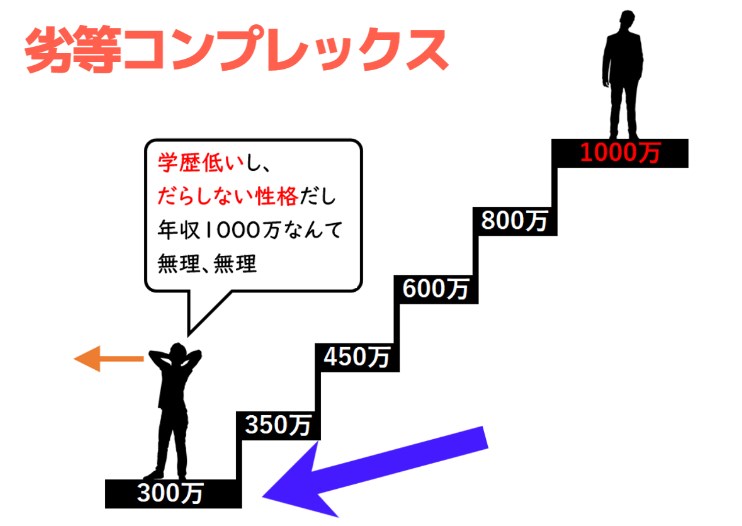

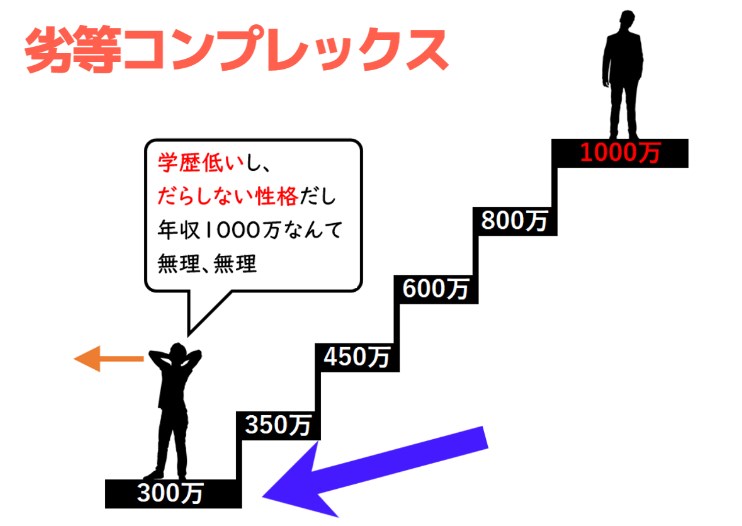

その場合は劣等コンプレックスね。

だからこんなイメージ図になるわ。

逃げる劣等コンプレックス

階段から目を背けて、どこかに逃げようとしているな。

劣等コンプレックスは、他人より劣っている現在地にいる自分が許せなくて、その場から逃げるのよ。

そして、ただ逃げるだけでは負けを認めることになって惨めだから、

「逃げても仕方ないんだ」と思えるような理由を探し出す。作り出す。

「これは負けじゃない」

「逃げて当然なんだ」

こんなふうに自分を納得させる。

なるほど。この図だと学歴や性格のせいにして逃げようとしているな。

「A」だから「B」できない。

そんな言い訳をする原因論の世界に逃げ込むというわけか。

そうね。

『原因論』はトラウマの回で詳しく伝えたから思い出しておいてね。

自分が、他人より劣る「現在地」に留まることは受け入れられない‥‥

かと言って、劣等感を感じ続ける階段を上り切る勇気はない‥‥

かと言って負けを認めるのもイヤだ。

そんな、八方ふさがりの中で生まれるのが『逃げる言い訳』なのよ。

そしてその言い訳は、逃げる自分を正当化する為に、都合よく作られた『嘘の言い訳』なの。

なるほどな。

たしかに言い訳なんて、作ろうと思えばいくらでも考え付くぜ。

優越コンプレックス

劣等コンプレックス

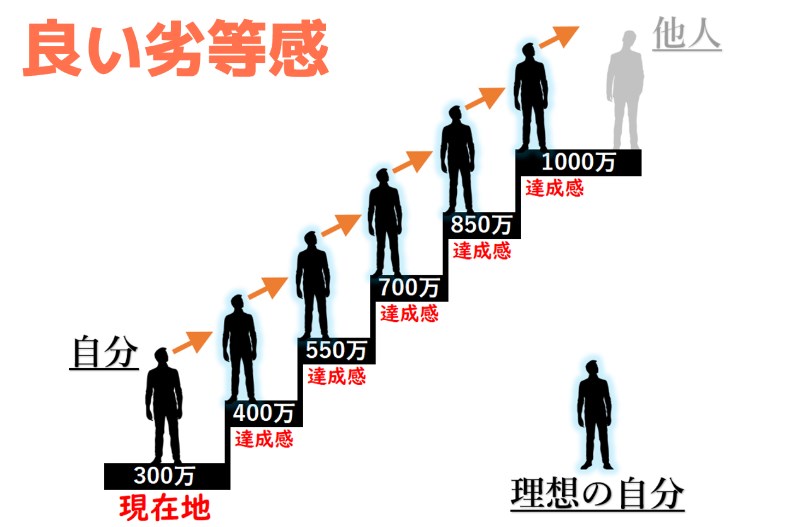

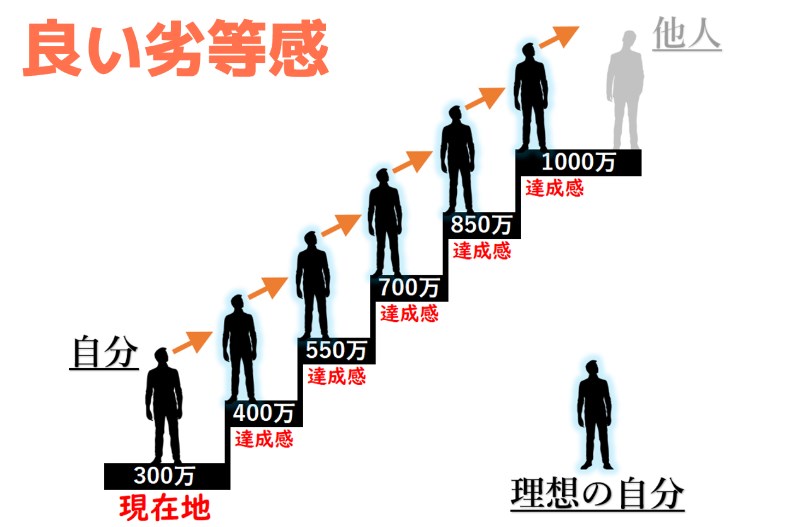

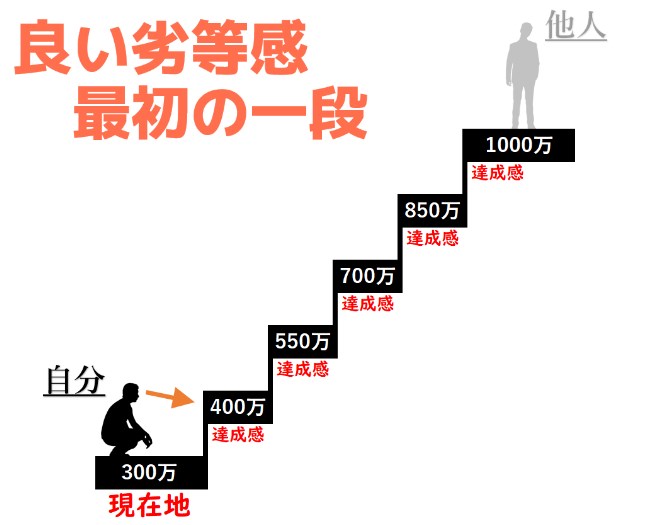

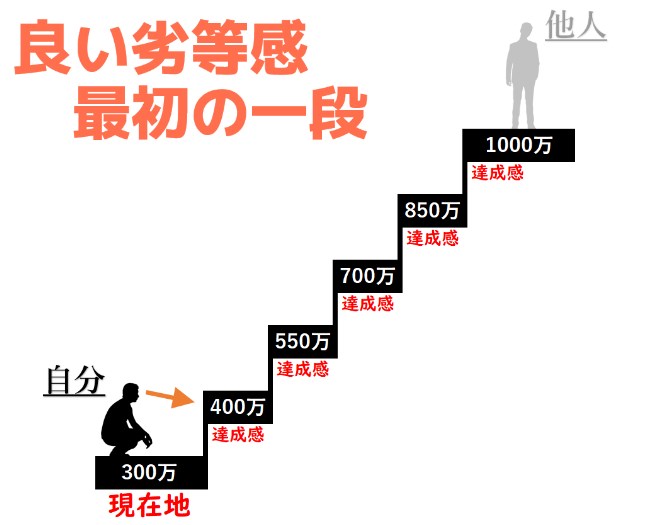

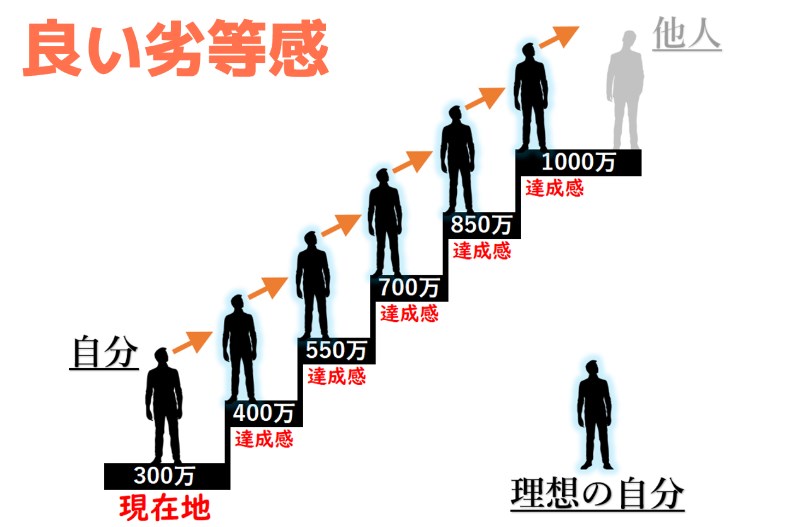

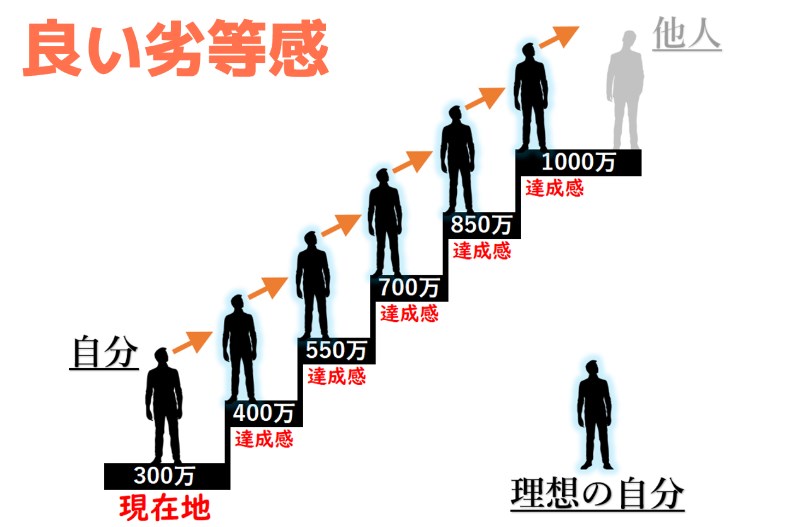

2つの悪い劣等感は、なんとなく理解できたから、そろそろ良い劣等感の図も見せてくれよ。

他人より劣っている自分を素直に受け入れる『良い劣等感』

そのイメージ図がこれよ。

劣った自分を受け入れる良い劣等感

これが良い劣等感‥‥

なんか自分がいっぱい居るんだぜ。

ポイントは他人を意識してない所よ。

常に自分の成長を目標にしている。

常に現在地を受け入れて、そこから一段ずつでも階段を上ろうとする。

目標である『理想の自分』は、常に目の前にいるわ。

なるほどなぁ‥‥

理想の自分を目標とした、一段一段に達成感のある階段なんだな。

悪い劣等感の人が『劣等感』を感じながら努力するのに対して、

良い劣等感の人は『達成感』を味わいながら努力できる。

他人から視線を外せば、すぐ目の前の目標に集中できる。

階段が上りやすくなる。

一段のぼったら、次の目的地はすぐ目の前にあるしね。

たしかに『最初の劣等感』は矢印がすごく長かったな。

『良い劣等感』は矢印が短くて、すぐ行動に移せそうだぜ。

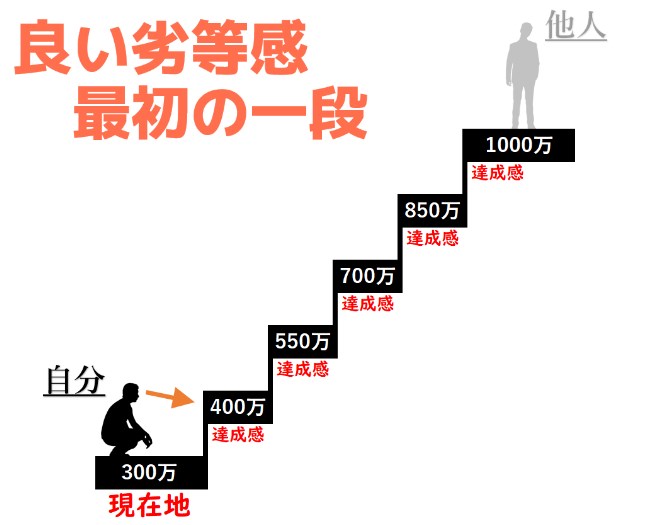

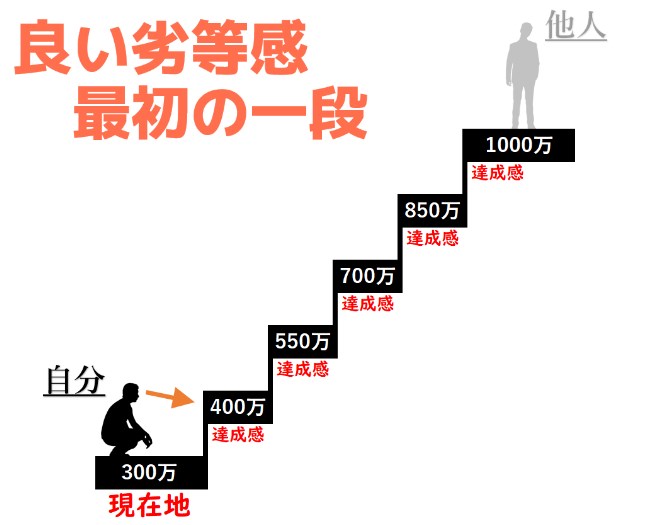

長い階段をのぼり切りたいと思っても、最初に上るのは一段目なのよ。

上の方ばかり見ていたら、目の前の一段がおろそかになりがちよ。

いちばん重要なのは、実は目の前の一段目なの。

やりたいことがあるのに行動を起こさない人って、一段目に手を付けるのをためらってる感じだよな。

上ばかり見てると、最初の一段目がバカバカしく思えるけど、そもそも、その一段目を上らなかったら上には行けないんだよな。

その通りね。上ばかり見ていたら、悪いことを考える人も出てくるわ。

二段、三段飛びを考えて、学校のテストだったらカンニングしたりね。

途中の努力をすっ飛ばすんだな?

テストの点数が高い『嘘の自分』を演じるってことだから‥‥

カンニングは優越コンプレックスになるのか?

おっしゃる通りね。逆の劣等コンプレックスだったら、何か言い訳を考えて勉強から逃げてしまうわ。

良い劣等感だったら、何点でもそのまま受け入れて、そこを現在地として少しでも前に進もうとするはずよ。

努力が達成感につながりやすくて、他人と敵対しなくて済むのが良い劣等感って感じだな。

今日のところは、そんな感じの理解で十分よ。

達成感を得られれば、それが自信となって次の努力につながっていくの。

今日の話はここまでにしておくわ。

次回はいよいよ「性格は変えられる」という話をまとめていくわよ。

ライフスタイルの話だな。

なるべくわかりやすく頼むぜ。

次回に進みます