大ベストセラー『嫌われる勇気』の解説です。

私は初めて読んでから5年間、1日も休まず、

この本の内容を実践しています。

つまり、サイト管理者の人生を変えた本です。

まずは3つの面白いポイントを要約します。

その後に、5行で本の内容をまとめてから、

細かい解説をしていきます。

かなりの長丁場になります。

面白そうと思うところだけ読んで下さい。

嫌われる勇気を要約する

まずは本の要約から入るわよ。

特に面白い3つのポイントを、先に解説していくからね。

すごく評価が高いみたいだが、この本には何が書かれているんだ?

簡単に言っちゃえば、生きていく上でメチャクチャ役に立つことが、たくさん書かれているのよ。

生きていく上で役に立つこと?

そう。この本は、単に心の仕組みを理解するための心理学本じゃないの。

徹底的に現実と向き合い、幸せに生きるための哲学が書かれている本よ。

‥‥なんか哲学って、答えの出ない問題を、グチャグチャ考えてるイメージしかないんだぜ。

それはなかなかひどい偏見ね。

アドラー心理学は、普段の生活で役立つことを前提にしているわ。

抽象的で、使い道がわからないような教えではないから安心していいわよ。

ふぅん‥‥ 日常の生活で役に立つなら、ぜひ聞きたい話だぜ。

とりあえずは、面白い3つのポイントを解説してくれるんだな?

そうね。本の要約として、3つのポイントを解説してから、細かい内容を伝えていくわよ。

本のタイトルについて

ひとつめの面白いポイントは、この本のタイトルそのまんまね。

嫌われないと自由になれない

それってホントなのか?

いきなりネガティブ過ぎるぜ。

わたしも最初に読んだ時は、そんな印象を受けたわね。

他に自由になる方法は無いのか?

こんなふうに考えて、自分なりに探してみたりもしたわ。

でも、嫌われるしか方法は無いわね。

・・・

自分と同じ人間なんて、この世にひとりもいないのよ。

つまり、正しいと思うことも、人それぞれ違うということね。

自分が正しいと思うことを通せば、必ず他人の正しさとは相反する。

言ってることはわかるが‥‥

親に怒られるから勉強する

今日は会社を休みたいけど、同僚に悪いから出勤する

転職したいけど年収が下がるから、嫁に相談できない

このように、他人からどう思われるかを気にして、自由に行動できない。

まぁ、親からも同僚からも嫁からも、嫌われることを恐れなければ、したいように出来るんだぜ。

もちろん、嫌われるのがいいことだ、と言いたいわけではないのよ。

自分の人生に不自由を感じて、それがどうしてもイヤだったら、

『嫌われる勇気』を持たないと脱出できない、ということね。

ふむ、なるほどな‥‥

嫌われるのは、不自由を脱出する為の手段ということだな。

不自由は人を殺すこともあるわ。

人間関係にがんじ絡めにされて、どうしようもなくなって自殺する人は後を絶たない。

他人との関係はとても大事だけど、重すぎる関係なら捨てた方がいい場合もあるはずよ。

たしかにな。

でも、そんな簡単に『嫌われる勇気』なんて持てるのかな?

いいとこ突くわね。

今は要約の段階だから、そこを掘り下げていくのは後にしようかな。

後でもいいから詳しく教えるんだぜ。

褒めても、叱ってもいけない

2つめのポイントはこれね。

褒めてはいけない

叱ってもいけない

また変なことを言い出したな。

教育をするときに、叱ったらダメって話はよく聞くぜ。

褒めちゃダメってどういう事だよ?

褒めるのも叱るのも同じことよ。

相手を見下して、自分の都合のいいように操作しようとする行為だから、しちゃいけないの。

見下す?

私は誰かを褒める時、見下してるつもりなんてないが‥‥

魔理沙が誰かに「えらい」と言うとき、それはどんな相手かしら?

子供とか部下とか、そんな感じかな。

先輩や社長には言わないの?

‥‥先輩に「えらい」なんて言ったらぶっ飛ばされるぜ。

「えらい」とか「よくやった」っていう言葉は、自分より下に見ている相手にしか出ないのよ。

褒めるとは、見下すこと

叱るのも一緒よ。

‥‥子供って親より下じゃないのか?

子供は未熟なだけで下じゃないわ。

親と対等な価値を持つ一人の人間よ。

良いことをしたら褒める

悪いことをしたら叱る

このように子供をしつけた時、出来上がるのは親にとって都合いい人間ね。

子供を対等な人間だと尊重できていたら、人生を操作するような身勝手なことはしないはずなの。

悪い事をしてもほっとけと言うのか?

具体的な話は後にしましょう。まだ最後のポイントが残ってるしね。

また後回しか?まぁいいけど。

幸せの定義

人間の幸せって何だと思う?

そんなの人それぞれだと思うぜ。

健康とか、お金とか、家族とか、みんな違う答えを持ってるはずだ。

アドラー心理学では、人間の幸せは貢献感だとハッキリ言い切るのよ。

貢献感?

そうよ。

自分は他人の役に立ってるって感覚。

そういう感覚を持てるように、頑張るのは良いことだと思うぜ。

けど、それでみんなが幸せになるとは限らないんじゃないか?

結論だけ聞いただけだと、そういう反応になるでしょうね。

じゃあ、逆に不幸の話をするわ。

魔理沙は、ひとりぼっちで生きていくことはどう思う?

引きこもって生きていくって事か?

この世に人間は魔理沙しかいない。

そんな状況の話ね。

そんなのイヤだぜ。

さみしいし不安だし、病気になったらすぐ死んじゃいそうだ。

そうよね。

人間はひとりでは生きられない。

ひとりで生きていくぞ!と強がってても、現代人なら必ず、心のどこかで他人を当てにしているはずよ。

まぁそうだろうな。

人間は徹底的に社会的な存在よ。

ひとりでは生きられない。

だから孤独を恐れる。

心の奥底で、他人と助け合って生きていくことを強く望んでいる。

文明社会が発達したおかげで、感じにくくなっちゃってるけどね。

まぁそうかもな。山奥にひとりで取り残されたら最初に仲間を探すぜ。

人間は、他人と助け合える『共同体』の一員になることに、根本的な幸せを感じるのよ。

家族 チーム 学校 会社

いろんな共同体があるわよね。

人間は本能的に孤独を恐れるから、共同体の一員になることに安心感を覚えるってことか?

単純に考えれば、そんな感じね。

そして、見捨てられないように、共同体の中に自分の居場所を求めるのよ。

居場所‥‥ 共同体の一員になったら、次は居場所を求める‥‥

そう。その時に必要なのが貢献感よ。

他人の役に立っているという感覚は、そのまま、自分には居場所があるという感覚につながるわね。

なるほど。

わたしは役に立つ人間だって思えたら、ここにいてもいいんだとも思えるわけだな。

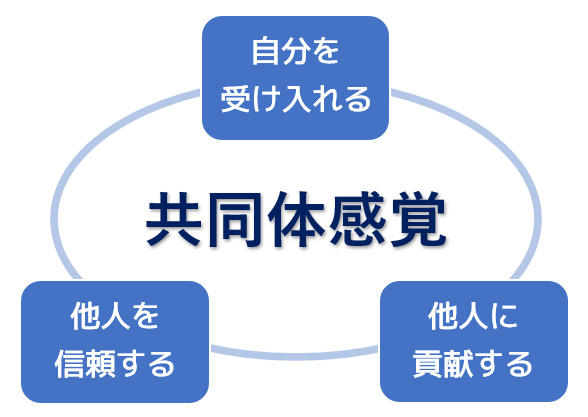

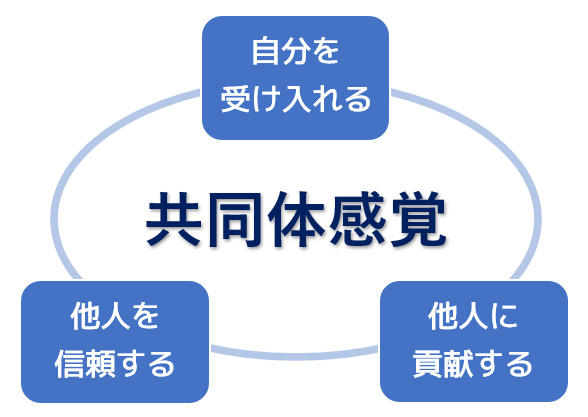

共同体の中に自分の居場所がある

このような感覚を、アドラー心理学では『共同体感覚』と呼ぶのよ。

貢献感は共同体感覚につながる。

だから貢献感は、人間の幸せと直結していると言えるんだな。

そういう事ね。

貢献感を得るための話は、どうせ後回しなんだろ?

よくわかったわね。長ーい話になってしまうから後で話すわよ。

3つのポイントの先に

とりあえず、嫌われる勇気の面白いポイントを話したけどどうだった?

ちょっと消化不良だが、どんなことが書かれているかは分かったぜ。

次は本の内容を、思い切って5行でまとめてみるわよ。

そのあとに、全ての内容を解説していくからね。

わかったぜ。ちゃんと消化不良を解消して欲しいぜ。

↑↑ YouTubeで聞き流し

5行でまとめる

・目的論という考え方で過去の自分と決別する

・課題を分離して自分のやるべき事に集中する

・横の関係で他人と近づいていく

・自分を受容し, 他人を信頼し, 他人に貢献する

・不自由を感じたら嫌われて自由になる

『嫌われる勇気』の内容を、5行でまとめてみたわよ。

全く意味がわからないんだが‥‥

本をしっかり読んでなかったら分からないだでしょうね。

じゃあ、もう少し嚙み砕くわよ。

過去の自分を捨て去って

今、どうするべきかを考える

『目的論』

人間関係をリセットするテクニック

『課題の分離』

他人と仲間になるための対等な人間関係

『横の関係』

・自分を受け入れる

・他人を信頼する

・他人に貢献する

3つの行動をループして幸せに生きる

『共同体感覚』

一度きりの人生を自由に生きるための

『嫌われる勇気』

この5つの項目が分かれば、この本の内容も理解できるのか?

大まかに言うとそういう事ね。

幸せに生きる道が見えてくるわよ。

この本が売れてる理由って何なんだ?

そうね‥‥

常識を壊してくれる本だからじゃないかしら?

常識を壊す?

「今まで当たり前だと思ってた事は間違っていたのか!」

そんな事を感じられる本なのよ。

さっき聞いた話以外でも、常識を壊すような内容があるのか?

・トラウマは存在しない

・承認欲求を否定する

・白馬の王子様は、どこにもいない

挙げだしたら切りがないわね。

やっぱり何か、ネガティブな感じがするんだがな‥‥

アドラー心理学は、徹底的に現実と向き合う心理学よ。

現実を甘く考えている人にとっては、耳に痛い言葉が多いかもね。

なんだよ。私が気楽に生きているとでも言いたいのか?

ふふ。この本の内容に触れれば、現実認識の甘さに気付けると思うわよ。

なかなか挑戦的なことを言うな。

わかったぜ。

聞いてあげようじゃないか。

‥‥魔理沙も十分、挑戦的よ‥‥

第一夜 原因論と目的論

人間は変わることができる

過去に縛られていたら人間は変われない

アドラー心理学では、ものごとの考え方を、

原因論から目的論に切り替える事を推奨します

原因論

過去の出来事が、今の自分の行動を決める

目的論

自分の今の目的しだいで、自分の行動は変わる

目的論の話は、この本の中で一番ややこしいんじゃないかしら。

そうだな‥‥

原因論は原因があって結果があるっていう分かりやすい話だよな?

目的論はたしかにややこしいぜ。

例え話をした方がわかりやすいわね。

「勉強する気が起きない」

この状況を原因論と目的論で考えてみましょうか。

原因論

たとえば明日テストがあるのに

勉強する気が起きない人がいるとします。

原因論では、勉強する気が起きない理由、

つまり「原因」に注目します。

勉強する気が起きないのは、

「何か原因があるからだ」という考え方です。

眠い → 勉強できない

世の中の多くの人が原因論で生きています。

目的論

それとは逆に目的論では、

今の自分の「目的」に注目します。

この場合の目的は「勉強をしない」です。

勉強をしないのが目的なので、

その目的を達成するために言い訳を考えます。

勉強したくないから逃げる口実を探す

という感じです。

勉強する気が起きないのは、

「勉強をしない」という目的があるからだ

というのが目的論での考え方です。

勉強したくない → 眠い

原因論で考えても、目的論で考えても、

勉強する気が起きないという事実は同じです。

「原因」が「言い訳」に変わるだけです。

しかし、勉強を邪魔する悪者が交代します。

努力を邪魔する悪者を交代させる

原因論

「眠いから、勉強できない」

この場合、勉強を邪魔する悪者は眠気です。

眠気があるかぎり、勉強はできません。

目的論

「勉強したくないから

眠気という言い訳を探している」

この場合、勉強を邪魔する悪者は自分です。

言い訳を探して勉強から逃げようとしてるのは

「自分」だからです。

勉強は

できない のではありません。

したくない だけです。

眠くても 前回の点数が悪くても

他にやりたい事があっても

勉強する人は勉強します。

勉強をするのもしないのも

「決めるのは自分」です。

勉強するかしないかを決めるのは

眠気ではなく自分です。

アドラー心理学で目的論が推奨されるのは、

人生を「自分次第」に変えられるからです。

人間は苦手なことがあると逃げようとします。

そして「逃げる自分」を認めたくないから

何かのせいにして「自分は悪くない」と

思いたがります。

「自分は悪くない」

「逃げるのは当然だ」

そんな主張をする時に使われるのが言い訳です

アドラー心理学では、このような逃げるための

言い訳を「人生の嘘」と呼びます。

あなたのまわりにも

言い訳ばかりして逃げる人がいませんか?

忙しいから‥‥

やったことないから‥‥

あの人が出来ないんだから‥‥

これらはすべて「人生の嘘」です。

やりたくないから逃げる口実を探しています。

目の前の課題から逃げようとしている自分を

自覚する事から目的論での生き方が始まります

もしあなたが、何かやるべきことがあって、

それをやらない「理由」を考えている時は

原因論で考えてしまっています。

逃げようとしている自分を自覚しましょう。

「出来ない原因」ではなくて

「やらない目的」に注目しましょう。

原因論

私は眠いから、勉強「出来ない」んだ。

目的論

私は勉強を「やりたくない」から

眠気のせいにしようとしているんだ。

ちなみに絶対逃げるなという話ではありません

逃げる時は言い訳せず、責任をもって堂々と逃げましょう。

本の中では原因論・目的論は

トラウマの話と絡めて語られています。

第二夜 劣等感

他人と競争するから劣等感は生まれる。

劣った自分を受け入れられない場合は

悪い劣等感に発展してしまう。

劣等感の話は超重要よ。

アドラー心理学を学ばなくても、劣等感のしくみを理解するだけで、人生は大きく変わると思うわ。

どうしてそんなに重要なんだ?

ひとの成長や変化に、とても深くかかわる話だからね。

毎日みんなが感じることだし。

?? 人生がうまくいってる人は劣等感なんて感じないんじゃないか?

それは考え方が甘いわね。

朝起きて、スマホを見た瞬間から劣等感は感じるはずよ。

スマホを見るだけで?

ニュースを見れば、自分より金持ちだったり人気があったり、

スポーツでスゴイ結果を出したりする人の話ばかりよね。

SNSでも幸せ自慢を見せつけられる。

それはありがちな話だな。

そんな人たちと自分を、無意識に比べて劣等感を感じてしまうのよ。

現代人は知らないうちに、劣等感まみれで生きているわ。

ふぅん‥‥

あんまり実感ないかも。

そんな感じで、無自覚に行動を支配されているのよ。

劣等感をうまくコントロール出来るように、詳しく解説していくわ。

他人と比べるから悩みが生まれる

もし、この世に自分しか人間がいなかったら

「悩み」は生まれません。

ひとりぼっちで生きていたら、

食べ物や住む所などに「困る」ことは

ありますが「悩み」にはなりません。

比べる相手がいないからです。

自分と他人を比べた結果、

自分が劣っていると感じるから悩みになります

自分が他人より劣っているという感覚。

それが「劣等感」です。

「悩み」イコール「劣等感」です。

比べたら必ず優劣が付きます。

ひとりでも他人と関わったら、劣等感からは

逃げられません。

ふたつの悪い劣等感

劣等感は悪いものではありません。

克服するために努力すれば

自分を成長させてくれます。

子供が大人を真似して成長するのは

大人への劣等感を克服しようとするからです。

他人より劣っている状態から抜け出したい!

そう願って努力することを、

アドラー心理学では優越性の追求と呼びます。

優越性の追求をしている間は、

劣等感はあなたの成長を助けてくれます。

しかし‥‥

その劣等感が長く続いたら‥‥

どうしても克服できなかったら‥‥

あなたは次のふたつの道の

どちらかを選ぼうとするかもしれません。

言い訳して逃げる道と

出来るフリをして強がる道です。

劣等感が長く続いて

相手より劣っている自分がイヤになると、

このどちらかの道を選んでしまいます。

言い訳して逃げる道

「劣等コンプレックス」

出来るフリをして強がる道

「優越コンプレックス」

この二種類の劣等感は、

あなたの成長を邪魔する「悪い」劣等感です。

逃げたり強がったりしたら成長できません。

どちらの道にも共通しているのは、

「劣っている自分」を受け入れずに

否定してしまっているということです。

劣っている自分を素直に受け入れて、

今より少しでも成長しようと努力するのが

「優越性の追求」です。

劣っている自分を否定してしまって、

逃げたり強がったりして努力しないのが

「悪い劣等感」です。

成長を邪魔する悪い劣等感に陥らない為には、

他人より劣っている自分を否定せずに、素直に

受け入れる必要があります。

比べると競争になる

自分と他人を比べるというのは

「他人と競争する」ということです。

競争したら、勝ちか負けかに分かれます。

「劣っている自分」を受け入れる為には、

勇気をだして競争から降りることが必要です。

他人と競争したら勝つまで満足できません。

負け続けたら、いずれ心が折れてしまいます。

しかし自分と競争するなら‥‥

小さな努力も大きな努力も、すべての努力が

「成長」となって達成感につながります。

その達成感は次の努力への原動力になります。

他人と競争するのではなく

自分と競争するのです。

そうすれば悪い劣等感に陥らず成長できます。

競争は敵をつくる

ここまでは負けている場合の話でしたが、

勝っている場合はどうなるでしょうか?

本の中では「権力闘争」の話が出てきます。

相手に勝っている場合は、

相手に負けを認めさせたくなります。

わたしは正しい (勝ち)

あなたは間違っている (負け)

こんな考えを他人に押し付けたら反発されます

そして、どちらが正しいかハッキリさせる為に

みにくい争いが起きます。

これが「権力闘争」です。

相手が負けを認めない場合どうするでしょう?

怒ります。

「怒り」というものは、

相手に負けを認めさせたい時に使う感情です。

「相手に負けを認めさせる」という目的を、

今すぐに達成しようとして使われる道具です。

感情は道具です。

怒りという幼稚な道具を使ってしまったら

完全に相手と敵対してしまいます。

「怒り」ではなく「話し合い」という道具を

選べるように成長しないといけません。

他人と競争するのをやめる

他人と敵対するのも

自分の成長を邪魔するのも

結局は他人と競争するからです。

他人と競争してしまうのは

自分と他人を比べるからです。

競争から降りて、他人と比べないように

する為にはどうしたらいいのでしょうか?

この疑問への答えは第三夜で語られます。

第三夜 自由に生きるために

自由に生きるには嫌われることが必要。

課題の分離で人間関係をリセットする。

この本のタイトルになるほど、重要な話が第三夜で出てくるわ。

「嫌われる勇気」の話か?

その通り。自由に生きるための話よ。

アドラー心理学は「自由な生き方」を大事にしてるのか?

そうね。

一度きりの大切な人生だからね。

他人に振り回されて終わり、みたいな人生にはしたくないわよね。

「自由」と「嫌われること」って何か関係があるのか?

自由に生きるために、支払うべきコストは嫌われることなのよ。

アドラー心理学の出発点となる「課題の分離」の話も出てくるから、気合を入れて解説していくわ。

自由とは何か

第二夜に出てきたように、アドラー心理学では

全ての問題を対人関係で考えます。

他人との向き合いかた次第で、人間は幸せにも

不幸にもなる、ということです。

「自由」についても同じことが言えます。

自由な生き方というのは

他人に影響されない生き方ということです。

他人に影響されずに、自分の生き方を自分で

選ぶことを「自由」と呼びます。

多くの人は不自由を感じて生きています。

親や先生に叱られるから勉強する

休みたいけど同僚に悪いから出勤する

嫁が夕食を作って待っているから誘いを断る

他人からどう思われるかを気にして

自分のしたいように行動ができません。

ここまで考えると、自由に生きる為に必要な事

がわかってきます。

自由に生きるために必要なことは

「他人から嫌われること」です。

本当にそれしか方法は無いのか?と思ってしま

いますが、他に方法はありません。

あなたが自分の人生に不自由を感じているなら

それは嫌われることを恐れているからです。

嫌いな人を想像してみてください。

あなたよりも自由に行動しているはずです。

あなたが我慢しているような行動を、平気で

しているはずです。

「他人から嫌われるのが良いことだ」と言い

たいのではありません。

誰からも嫌われずに自由に生きる事は出来ない

ということです。

承認欲求を捨てる

もしあなたが「もっと自由に生きたい」と思う

なら、捨てないといけないものがあります。

それは「承認欲求」です。

他人に好かれたい 褒められたい

良い評価をしてもらいたい

そんな欲求のことです。

自分の能力に自信の無い人は、

この「承認欲求」が強い傾向があります。

他人から褒められたり、認められたりする事で

「自分は価値のある人間だ」と思いたがる‥‥

これは間違いなく他人に影響される「不自由」

な生き方です。

他人の価値観に服従する生き方です。

価値観は人それぞれです。

あなたは何も変わっていなくても、相手が変わ

れば「承認」のされ方も違ってきます。

これでは、あなたの人生は相手次第で、良くも

悪くもなるということになってしまいます。

他人の価値観に合わせて認められたとしても、

相手が変わったらどうなるかわかりません。

自分を承認してくれる相手を、いつまでも探し

回る羽目になります。

どうやって捨てるのか

「承認」は他人にしてもらうものではなくて

自分でするものです。

他人がダメと言っても、

あなたが良ければそれでいいんです。

他人の言う事を聞かなかったら嫌われるかも

しれません。

どうしても、嫌われたら困る相手には遠慮も

必要ですが、嫌われてもいい相手なら自由を

行使して嫌われてしまいましょう。

誰からも好かれる人生というのは、

自分や他人に嘘をつきまくる人生です。

そんな人生を歩まないためには、

「嫌われる勇気」を持つことが必要です。

みんなに嫌われてしまったら生きていくのが

つらいと思います。

「完全な自由」というのは絵空事で、

他人と関わる人生には不自由が付き物です。

しかし「嫌われる勇気」を持って「承認欲求」

を捨てる事ができれば、生き方を選べるように

なります。

嫌われて自由になるのか?

我慢して不自由なままでいるのか?

アドラー心理学の出発点

急にそんなこと言われても、

嫌われるのはイヤなのが正直な反応でしょう。

嫌われる勇気なんて、どうやったら持てるのか

疑問を持つ人は‥‥

まずは人間関係を整理する必要があります。

アドラー心理学の出発点である「課題の分離」

をすれば、あなたの人間関係はリセットされて

スッキリ軽くなります。

課題の分離とは

課題の分離はアドラー心理学の出発点です。

何か人間関係に問題がある時は、

「これは誰の課題なのか?」を考えましょう。

わかりやすい例は「勉強」です。

「子どもが勉強しなくて親が困る」

というのはよく聞く話です。

しかし、勉強しなかったらどうなるか?という

ことに責任を持つべきなのは子ども自身です。

将来困るとしたら、

それは親ではなくて子どもだからです。

勉強するかしないかは子どもの課題。

勉強しない子どもをどう思うかは親の課題。

このように

自分の課題と他人の課題を切り離します。

他人の課題には介入しないようにします。

自分の課題には介入させないようにします。

これが「課題の分離」です。

勉強を強制するのは子どもの課題への介入です

子どもの人生を、

自分色に染めようとする親の身勝手な行為です

子どもを心配するのは親の課題なので

勉強するとどうなるか?

勉強しなかったらどうなるか?

これらを教える必要はあります。

しかし、最終的に勉強するかしないかは

子どもが決めることです。

親がしていいのは、子どもを見守って

「協力や援助」をするところまでです。

強制は介入になります。

介入は自立の邪魔をする

「介入」は相手の「自立」を邪魔します。

あれをしろ、これをしろと世話を焼いて、将来

困りそうな事を先回りして無くしてしまったら

一人では何もできない大人が出来上がります。

自分で考えて、自分の責任で人生を切り開く

成功したら自分の手柄・失敗したら自分の責任

そんな「自立」した精神を育てるチャンスを

奪ってしまうのが「介入」です。

他人から強制されたことは

失敗したら他人のせいにできます。

自分で決めたことは

失敗しても他人のせいにできません。

自分のことは自分で決める

これが出来て初めて、

自分の行動に責任を持てるようになります。

親の課題は子どもを見守ることです。

助けが必要なときに、

いつでも全力で助けられる用意をする事です。

他人の課題は切り捨てて、

自分の課題に集中しましょう。

そうすることで、

人間関係の余計な苦しみから解放されます。

第三夜のまとめ

あなたの生き方は、あなたが決める事です。

あなたの生き方をどう思うかは、

他人が決めることです。

つまり、あなたを嫌うかどうかは他人の課題

ということです。

他人の課題を思い悩んでも仕方がありません

だから思い切って、

他人の課題は切り捨ててしまいましょう。

それが「嫌われる勇気」です。

第四夜 横の関係

課題の分離をしたあとは

「対等な関係」で他人に近づいていく

他人との勝ち負けにこだわらず

「自分の成長」に注目しないといけない

やっと第四夜までたどり着いたわね。

ここから一気に、アドラー心理学の核心に迫っていくわよ。

結局、

アドラー心理学の目的って何なんだ?

アドラーは戦争を知る人だからね。

世の中から戦争を無くすことが、目的だと考えればいいんじゃないかな。

戦争を無くす?

そんなスケールの大きい話なのか?

まぁ、そうね。

最近は教育とか自己啓発の本として読まれることが多いけどね。

アドラー心理学の根っこにあるのは、平和を求める気持ちに違いないわ。

そうなのか?

嫌われることを恐れないのって、諍いを助長するように感じるけどな。

するどい指摘だわ。

わたしの考えでは、嫌われる勇気を発動するのは最終手段ね。

その前にやるべき事があるはずよ。

自由を求める前に、やるべき事があるだろ?ってことかな。

そう。それがこの第四夜の内容ね。

他人との間に、対等な関係を作る努力をする話なのよ。

ふーん。たしかに『対等』って平和な感じがするな。

人間は欲張りだから、平和を求めつつ、幸せも求めないといけない。

第四夜からは、そんな欲張りな話をしていくわよ。

平和で幸せな人生を送れたら言うこと無いんだぜ。

そうよね。まずは「共同体」を知るところから始めましょう。

共同体とは

「共同体」というのは、

目的や利害が一致した人の集まりのことです。

家族とか学校とか会社とかのことです。

ひとりぼっちで無人島で暮らしている人でなけ

れば、みんな何かしらの共同体の一員です。

ちなみに一番少ない共同体の人数は二人です。

自分に、もう一人加わったら、

それは共同体ということになります。

恋人 友達 先生 家族 同僚

相手は誰でもいいのですが、自分と二人以上で

行動する時に共同体が生まれます。

人間は生まれた瞬間から、

いろんな共同体の一員として生きていきます。

共同体感覚とは

「共同体感覚」というのは、

共同体の中に自分の居場所がある

という感覚です。

「私は共同体にとって役に立つ人間だ」

「共同体のみんなは私の仲間だ」

こんな事を自然と感じるのが共同体感覚です。

野球で決勝点となるホームランを打てば、自分

は共同体の役に立ったと感じるでしょう。

仕事で困っている時に助けてもらったら

同僚や先輩を仲間だと感じるでしょう。

他人の役に立ったり、他人を仲間だと感じたら

そこに自分の居場所を感じることができます。

共同体感覚は第五夜で詳しく語られます。

ここでは、

人間は一人で生きると大変だから仲間が必要だ

ぐらいの理解で十分です。

横の関係とは

第三夜で出てきた「課題の分離」を

簡単におさらいします。

自分の事と、他人の事をきっちり分ける

自分の事に集中する

他人の事は気にしない

こんな感じでした。

ただし、このままでは自分と他人の人生を

切り離したままなので孤立してしまいます。

共同体感覚に進むためには、他人との間に

「仲間」と呼べる関係を築かないといけません。

「課題の分離」をした後は、

どのように他人と関わっていくのか?

この問いへの答えが「横の関係」です。

課題を分離した後は、「横の関係」で他人と

向き合って、共同体感覚に進みます。

横の関係というのは

他人と「対等」につきあう生き方です。

相手が社長でも子供でも、

自分より上とか下とか思わずに

同じ価値の人間だとみなす生き方です。

本の中では教育について語られます。

良い事をしたら褒める

悪い事をしたら叱る

アメとムチを使い分ける、というやつです。

例えば子供の教育を考える場合は

褒める教育と叱る教育

どちらが正解なのでしょうか?

褒めない、叱らない

アドラー心理学では

褒めることも叱ることも否定します。

なぜなら、どちらも相手を自分より

下の人間として扱うことになるからです。

褒める, 叱る は相手を見下す行為です。

あなたは尊敬してる先輩が、コーヒーを買って

きてくれても、「偉いね、気が利くね」なんて

褒めたりしないはずです。

間違った事をしてると思っても

こうしなさい!と叱ったりしないはずです。

先輩の立場を尊重した言葉を選ぶと思います。

「ありがとうございます、助かります」

「こんなやり方もあるのではないですか?」

相手が友達だったら、もう少しくだけた表現に

なるかもしれません。

「ありがとう」

「私はこうした方が良いと思うんだけど‥‥」

相手を「対等」だと感じていたら

そのような言葉が選ばれるはずです。

子供が家事を手伝ってくれても

褒めたら子供の自立心が傷つきます。

褒める言葉の裏で、お前は私より下だ、という

メッセージが伝わってしまいます。

褒められるのを喜ぶとしたら、

子供はあなたに服従してしまっています。

子供も自分と対等な価値を持つ人間だと考えて

素直に感謝しましょう。

子供の行動が親の役に立った事実を、そのまま

伝えましょう。

そうすれば、子供は勝手に自分の行動の意味を

理解していきます。

「こうしたら、こうなるんだ」という

現実社会のしくみを理解して、

自分で考えて行動できるようになります。

アドラー心理学では

このような考え方を「勇気づけ」と呼びます。

褒めるのではなくて、対等な立場から生まれる

感謝の気持ちを伝えることも、

「勇気づけ」のひとつという事です。

ものごとの良し悪しを判断する ものさし。

つまり「価値観」は人それぞれです。

相手を自分より下だと思うと、

自分の価値感を押し付けたくなります。

自分が良いと思うことをしたら褒めて

自分が悪いと思うことをしたら叱る

これらは相手の人生を自分色に染めようとする

身勝手な行為です。

課題の分離の話で出てきた「介入」です。

介入は横の関係からは生まれません。

他人が自分より上か下かで態度を変える

「縦(タテ)の関係」から介入は生まれます。

縦の関係とは

自分と他人を比べて競争するのが

「縦(タテ)の関係」での生き方です。

ほとんどの人は、この生き方を選んでいます。

第二夜の話で出てきた劣等感や承認欲求は

縦の関係から生まれます。

競争したら勝者と敗者に分かれて

敗者は劣等感を抱きます。

他人と比べられ続けて、褒められたり叱られた

りする事が当たり前になるから、

「褒められたい・認められたい」という

承認欲求を持ってしまいます。

劣等感の話のときに、

自分の成長を邪魔する悪い劣等感に陥らない

ためには、他人と競争するのではなくて、

自分と競争するべきだ、と話しました。

そのためには「縦の関係」での生き方を捨てる

必要があるということです。

生き方を縦(タテ)から横(ヨコ)に切り替えれば

「他人との勝ち負け」ではなくて

「自分の成長」に意識を向けられます。

横の関係の築きかた

残念ながら【嫌われる勇気】の中では、

横の関係の築きかたは深く掘り下げていません。

次回作の

【幸せになる勇気】に持ち越されています。

他人と競争しない生き方に興味のある方は

リンク先のページに飛んでください。

第五夜 共同体感覚

幸せに生きるには「貢献感」が必要。

受容・信頼・貢献 の3つで構成される

「共同体感覚」が貢献感を生み出す。

いよいよラストね。

「共同体感覚」の話をしていくわ。

アドラー心理学の最終目標だな。

そうね。

最重要なのは他人への「貢献」よ。

幸せに生きるための行動を、貢献を核に話していくからね。

人間にとっての幸せとは?

人間にとっての幸せとは「貢献感」です。

「自分は他人の役に立つ人間だ」

そんなことを自然と感じるのが貢献感です。

なぜ他人の役に立つと幸せになれるのか?

それは自分の居場所を確保できるからです。

自分が生きている意味を感じて、

私はここに居てもいいんだと思えるからです。

誰もが共同体の一員として生きている

人間はひとりでは生きていけません。

強がって、ひとりで生きて行こうとしても、

他人が作った物や社会の仕組みに頼らないと

難しいでしょう。

生まれてすぐに捨てられて、オオカミに育て

られたような人は違うかもしれません。

しかし、日本で生きていて、嫌われる勇気と

いう本に興味を持つような人は、必ず他人と

関わって生きているはずです。

朝、目が覚めると他人が作ってくれた毛布や

布団にくるまれています。

パジャマも自分で作った物ではないでしょう。

食べ物 飲み物 着る物 住んでいる家

移動手段 スマホ インターネット ‥‥

一から十までを、自分で作ったと言える物は

ほとんど無いはずです。

リアルな人間との接触が無くても、

インターネットで他人とつながっています。

たとえ部屋に引きこもったとしても、

そこは誰もいない山奥でもなく、

自給自足で生きているわけでもありません。

みんな他人と関わって共同体を作っています。

誰かしらの他人と関わって、

いくつもの共同体の一員として生きています。

共同体の中でどう生きるかがあなたの幸せに

直結してきます。

アドラー心理学の最終目標は、共同体感覚を

身につけることです。

これは「貢献感」と同じような意味で、

共同体の中に自分の居場所が有る

という感覚です。

共同体感覚を身につけるためには

3つのやるべきことがあります。

1、自己受容

2、他者信頼

3、他者貢献

この3つ目の「他者貢献」をすることで

「貢献感」が得られるというわけです。

【1】自分を受け入れる

自己受容とは

ありのままの自分を受け入れることです。

これは第二夜で話した劣等感と、

第四夜で話した横の関係に深く関係します。

他人と敵対したり、成長を邪魔したりする

「悪い劣等感」に陥らない為に必要な事です。

他人と対等に付き合う「横の関係」の生き方を

する為に必要な行動です。

「自己受容」が出来なかったら

「縦の関係」での生き方を捨てることも

「共同体感覚」に進むことも出来ません

強がらず卑屈にならず、現実そのままの自分を

本当の自分だと認めるのが自己受容です。

「現実そのままの自分」

というのは「今の自分」のことです。

過去に80点を取り続けていたとしても、

未来に100点を取れそうでも、

今50点だったら、

その50点をそのまま受け入れる‥‥

過去の栄光や未来への希望に逃げずに、

今、目の前にある現実と向き合います。

現実(今)をそのまま受け入れることが出来れば

自分が「今」やるべきことに集中できます。

【2】他人を信頼する

他者信頼とは

無条件に他人を信じることです。

裏切られることを恐れずに

他人に期待し続けることです。

これは共同体のみんなと

「仲間」になるために必要な行動です。

あなたに何か、宿題が与えられた時に、

「どうせ出来ないだろう」と思われるより

「あなたなら出来るはず」と思われた方が

やる気が出るでしょう。

疑うよりも信じる方が人間関係はうまくいく。

簡単に言うとそういうことです。

他人を信じると裏切られる事もあります。

貸したお金を返してくれない

さんざん尽くしてきたのに浮気された

仕事を任せたのに成果が上がらない

裏切られることを恐れると、

他人を信じることができなくなります。

そして裏切られた時のショックを減らすために

「疑う」ようになります。

相手が自分にとって重要な存在じゃないなら、

疑って距離をとっても構わないでしょう。

しかし自分にとって大切な存在なら、

あきらめてはいけません。

疑うのは自分を守るためです。

他者信頼は自分ではなく相手の為の行動です。

他人と良い関係を築くためには

疑うより信じる方が良いのですから、

裏切られる事を恐れていてはいけないのです。

【3】他人に貢献する

他者貢献とは

見返りを求めずに他人の役に立つことです。

これが出来れば「貢献感」を得られて

「幸せ」を感じられます。

共同体の中に居場所を感じて、

自分は一人ではないという実感を得られます。

この「自分はひとりではない」という感覚が

「共同体感覚」です。

他人の役に立つことは「共同体感覚」を最も

直接的に得られる手段です。

みんなから必要とされる人間になれたら、

そこは自分の「居場所」になるからです。

ただし「見返りを求めずに」という部分を

忘れてはいけません。

見返りを期待した貢献は、

最終的には自分の利益のための行動です。

これは「余計なおせっかい」です。

相手のためではなく自分のための行動です。

ここが「他者貢献」の難しいポイントです。

自分が幸せになるために他人に貢献するのは

「他者貢献」ではない、ということです。

「みんなの役に立ちたい」という気持ちが

自然と湧き上がってきて、

その状態から生まれる行動が他者貢献です。

そんな仏様のような気持ちは、

どうやったら生まれるのでしょうか?

受容・信頼・貢献はひとつも欠かせない

「みんなの役に立ちたい」という気持ちが

素直に湧き上がってくる状態‥‥

これは「自己受容」と「他者信頼」が出来て

いる状態です。

ありのままの自分を受け入れて、

自分と他人を比べる生き方を抜け出している。

他人を無条件に信じて、

共同体のみんなを仲間だと感じている。

このような状態になって初めて、

見返りを求めずに他人の役に立てます。

共同体感覚の3つの要素は

輪っかになっていて完全につながっています。

自己受容が出来れば、競争から抜け出して、

「横の関係」で生きられて、他者信頼しやすく

なります。

他者信頼が出来れば、他人を「仲間」だと思え

るので、他者貢献しやすくなります。

他者貢献が出来れば、自分の能力に自信を持て

るようになるので自己受容しやすくなります。

どれかひとつが欠けても成立しません。

共同体感覚のまとめ

自己受容

他人に負けていても、勝っていても、

現実そのままの自分を受け入れる。

他人との勝ち負けよりも、

「今、やるべきこと」に集中する。

他者信頼

裏切られることをおそれずに、疑わずに

他人を信じて期待する。

自分の生き方を相手に押し付けず、

相手の生き方を尊重して、

分かり合える日が来ることを期待する。

他者貢献

見返りを求めずに他人の役に立つ。

一人では生きて行けないことを自覚して

他人と協力して生きていくことを、

自分から率先して実行していく。

つまり、他人に貢献していく‥‥

このような生き方をしていて、

もし他人に感謝されるような事が有れば‥‥

あなたは「貢献感」を手にします。

貢献感と同時に、

「自分の居場所」と「幸せ」を手にします。

そして、もっとレベルの高い共同体感覚に

進む「勇気」を手にします。