今日のテーマ

さぁ、今日は「性格は変えられる」という話をまとめていくわよ。

人間の、根本的な性質についても語るから、とても大事な回になるわ。

たしかアドラー心理学では、性格じゃなくて『ライフスタイル』って呼ぶんだったな。

生まれつきのものではなくて、ただの『解釈のくせ』だから変えられるって話だったぜ。

そうね。物事に対する、受け取り方のくせを直せば、ライフスタイルも変えられるのよ。

他人と競争する、縦の関係のライフスタイルを捨てて、対等な横の関係を築く道を解説するわ。

キーワードは劣等感よ。

ヒトはなぜ他人と比べてしまう?

劣等感の話も、すでに3・4回やってるから終わりに近づいてきたわ。

ちょっと気になったんだが、そもそも人はなぜ、自分と他人とを比べてしまうんだ?

比べなかったら、自分らしく気楽に生きられると思うんだが‥‥

そうね、 難しい問題なんだけど‥‥

「比べられて育つから」というのが要因としては大きいかしらね。

比べられて育つから‥‥

ヒトの歴史から考えればわかるわよ。

大昔の人間は、今よりも断然、死ぬのが早かったの。

動物を狩って、草や木の実を食べていた、旧石器時代の平均寿命は3,40歳だったのよ。

理由は子供の死亡率の高さよ。

病気で死ぬ赤ん坊も多かったし、発育不全や、何かしらの理由で望まれない子供は、すぐに殺された。

・・・

現代人の脳みそは、そのような時代のなごりを引きずっているのよ。

「他人より劣っていないか?」という事は、集団から見捨てられて、

殺されてしまわない為に、どうしても気にしてしまうポイントだったの。

まぁ‥‥ 劣っていたり、みんなの邪魔になるような存在だったら、殺されちゃうんだもんな‥‥

自分や子供が他人と比べてどうなのかというのは、最優先で気になるポイントだっただろうな。

文字通り死活問題だもんな。

今は昔とは違うけどね。

でも人間の脳は、時代の移り変わりほど早くは、進化したり順応したり出来ていないわ。

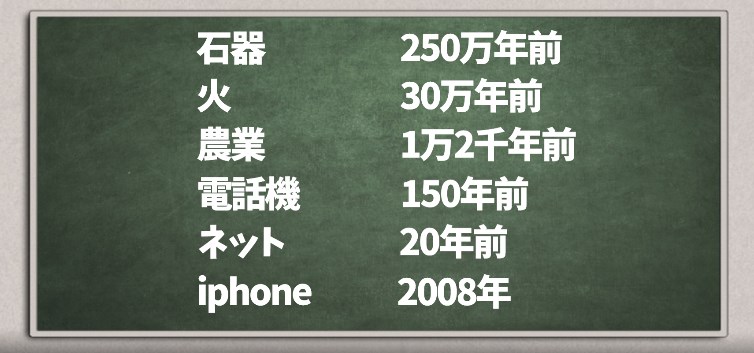

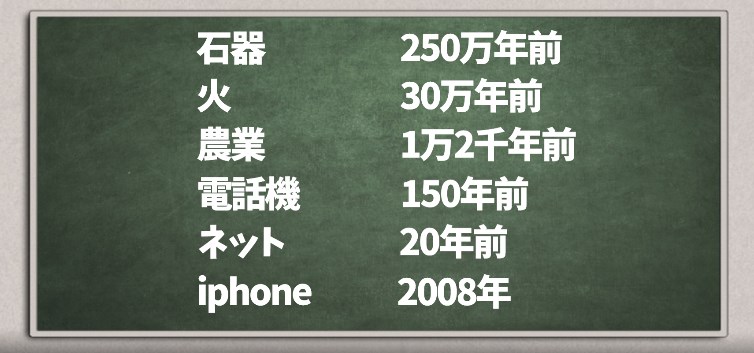

石器が使われ出したのが250万年前

火が日常的に使われるようになったのが30万年前

農業は1万2千年前に発達した。

日本で電話機が生まれたのが150年前

インターネットが本格的に普及し出したのが20年前

ちなみに、スマホを普及させたiphoneは2008年に日本初上陸ね。

ふむ。最近のテクノロジーの進化はすさまじいんだな。

そうね。現代人が常識とするような技術や思想は、人類の歴史から見たら、驚異的に短い期間で発達したの。

何百万年も続けた生き方や考え方は、数千年では変えられない。

殺されることを恐れて、他人と比べてしまう心理も同様だわ。

他人と比べてしまうのは、人間の本能みたいなものなんだな。

何百万年もの間に身につけた、生き残るための手段‥‥

そう。だから人間は、自分と他人とを比べてしまう。

子供が殺されないように、集団にとって優秀であって欲しいと願う。

魔理沙も小さい時に、いろんな子供と比べられたでしょ?

そうだな。

近所の友達とか、同級生、親が幼かった時とかと比べられたりしたぜ。

テレビに出てきた子ども。

同い年の子どもの平均値。

いろんなことで比べられたわよね。

テストの点数や体力測定の結果もな。

生活態度、友達の数、あと容姿もだ。

そして、ただ比べられるだけじゃ済まないはずね。

「評価」をされたんじゃないかしら。

「良いか、悪いか」

「優れているか、劣っているか」

当然そうなるよな。アドラー心理学が否定する、

『褒められたり叱られたり』を繰り返しながらな。

比べられて、評価をされて、褒められたり叱られたりを繰り返した。

他人より劣っていると叱られる。

優れてないと褒めてもらえない。

そんな環境で生きていたら、そのうち自分と他人とを比べたり、

比べられたりすることを、当たり前のように感じるのも無理ないわよね。

そうだな。

そんな考え方や、ものの見方をする『くせ』がついてしまう。

自分が相手より上なのか下なのか。

そんなことばかり気にする縦の関係での生き方を身に付けてしまう。

まわりのみんなが縦の関係で生きてるんだから、子どもがそれを当たり前と思っちゃうのも無理ないぜ。

性格は変えられる

劣等感というものは、そんな縦の関係から生まれるのね。

他人と比べてランク付けされてしまったら、ランキングが下の人が劣等感を持つのは当然なんだぜ。

勝たないと褒めてもらえないんだから、どうしても他人との勝ち負けにこだわってしまうわね。

でもどんな人でも、他人との全ての勝負に勝ち続けるのは不可能だわ。

負けが続いたら「悪い劣等感」に陥ってしまいがちよ。

他人より劣る自分を受け入れられなくて、そこで逃げたり強がったりしてしまうのが悪い劣等感だよな。

こういう劣等感のしくみを理解してる大人だったら、劣った自分を素直に受け入れる良い劣等感に子供を導けるかもしれないぜ。

私もそう思うわ。

子供のころは、周りの大人の影響が強いから、競争をさせられてしまいがちなのよね。

でも大人になった私たちは、劣等感のしくみを理解しないとね。

自分の為にも、他人の為にも。

小さいときの環境が、子どもの考え方のくせを作っていくんだな。

その『くせ』が、『ライフスタイル』になるのよ。

環境に適応するために

自分で選んだ生き方

それがくせになって、いずれライフスタイルになる。

性格と呼んでもいいけどね。

育つ環境が、子供の選ぶライフスタイルに大きな影響を与える‥‥

子供のまわりに、どんな親、先生、友達がいるかで、選びがちなライフスタイルは変わってくるな。

病気やケガも大きく影響するわ。

ライフスタイルは、生まれつきのものじゃなくて、環境に適応する為に自分で選んだ「生き方」なの。

ここまではきっちり理解しといてね。

わかったぜ。自分で選んだんだから、別のライフスタイルを選び直すことも可能というわけだ。

そのとおり。もし、自分の人生がうまくいってないと感じたら‥‥

それはライフスタイルを選び直すべき時が来たという事かもしれないわ。

「性格は変えられる」というのは、つまりはそういう事だな。

ライフスタイルを選び直すんだな。

そう。「私はこんな人間なんだ」って、固定して考えちゃダメなのよ。

ふむ‥‥

自分の人生を変えたいと思って、ライフスタイルを選び直すためには何をしたらいいんだ?

まずは自分を受け入れる

それが今日のメインテーマよ。

縦の関係で生きるライフスタイルを捨てて、横の関係で生きるライフスタイルを選び直す。

その話をしないとね。

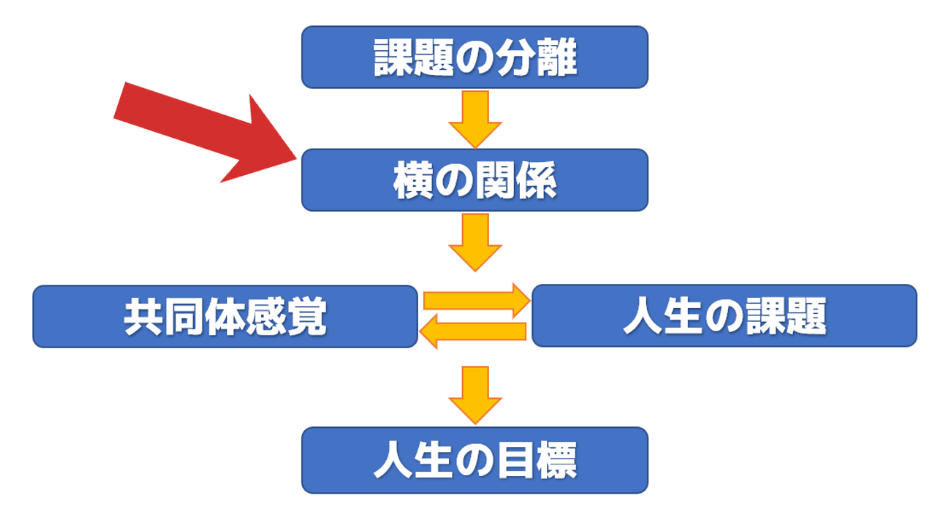

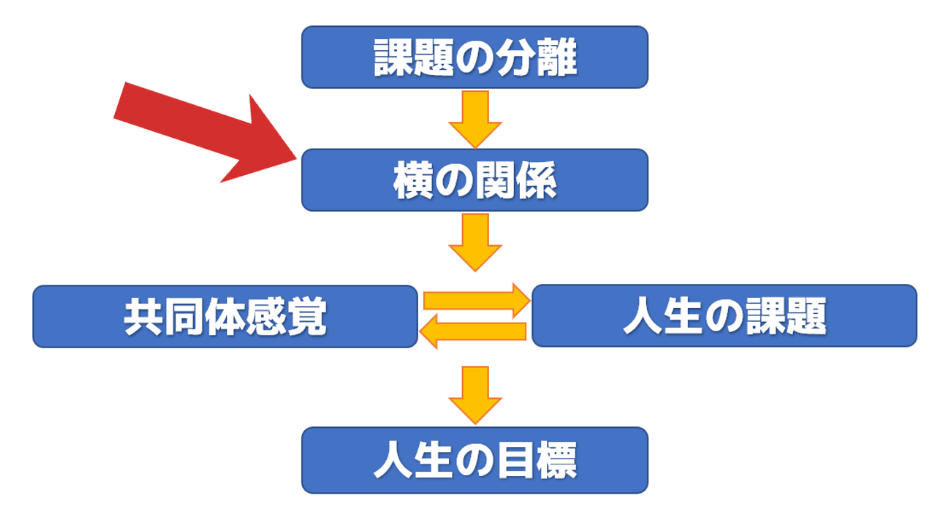

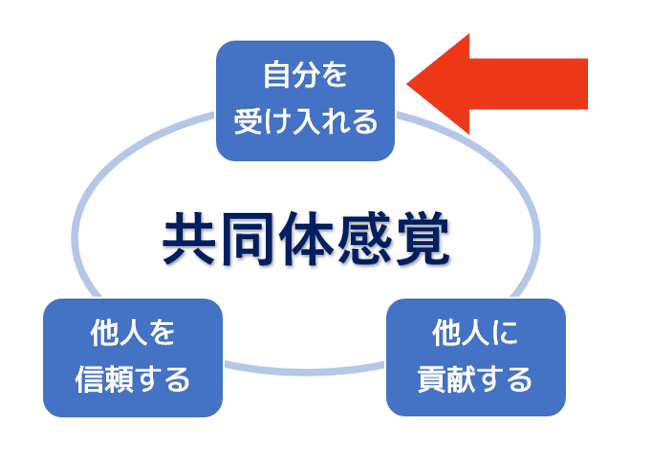

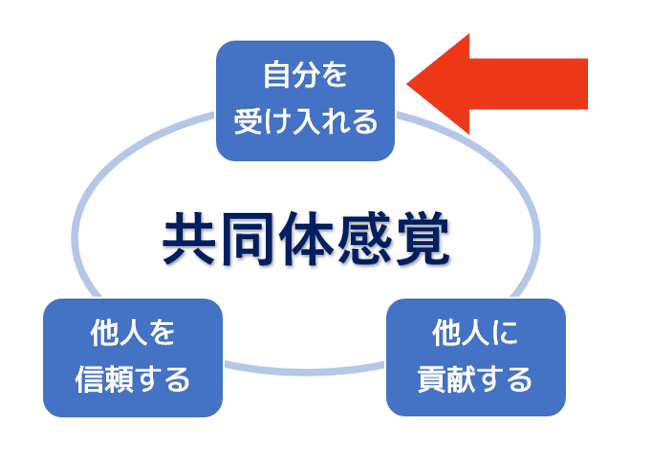

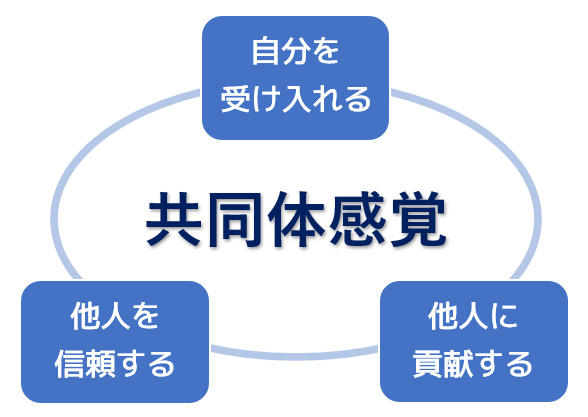

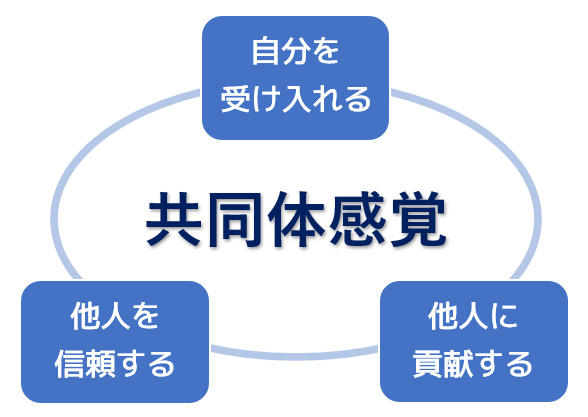

アドラー心理学の最終目標『共同体感覚』を身に付ける為には、

他人との間に横の関係を築く必要があるんだったな?

その通りよ。今日まで、縦の関係や劣等感の話を掘り下げてきたわ。

それは、ライフスタイルを横の関係に切り替える準備だったからよ。

やっと準備が整ったんだな。

そういうことね。

前回、前々回は劣等感の話を掘り下げたけど覚えてる?

覚えてるぜ。

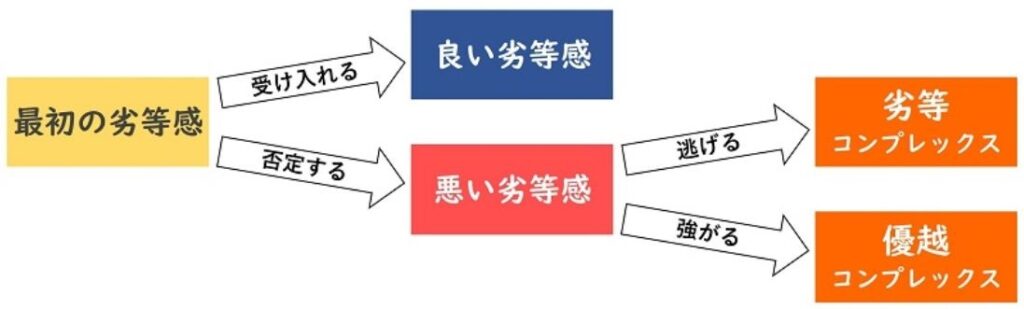

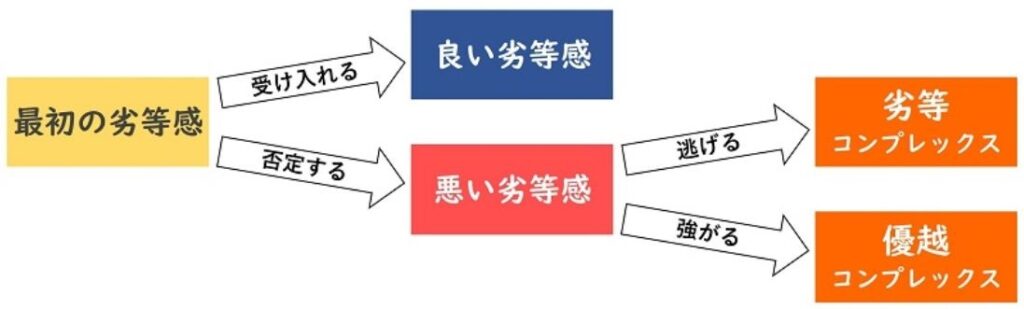

自分と他人を比べて、反射的に感じるのが『最初の劣等感』だな。

その後に、劣った自分を受け入れるかどうかで、良い劣等感か悪い劣等感に分かれてしまう。

悪い劣等感には2種類ある。

逃げるのが『劣等コンプレックス』

強がるのが『優越コンプレックス』

完璧ね、魔理沙。

自分の現在地を受け入れないと、他人と敵対してしまうとも言ってたな。

ありのままの自分を『受容』できなかったら、他人と『競争』し続ける悪い劣等感に陥ってしまう。

他人との関係が競争という状態になったら、他人は競争相手‥‥

つまり『敵』になってしまう‥‥

ここまでは覚えてるぜ。

そうなってくると、ライフスタイルを縦から横に切り替えるには、

ありのままの自分を受け入れないといけないって事になるな。

そう。『自己受容』ができるようにならないとね。

ん??自分を受け入れるって、共同体感覚の話にも出てこなかったか?

共同体感覚につながっていく

ついにここまで来たわね。おっしゃる通りだわ。

ありのままの自分を受け入れるのは、共同体感覚を身につけるために必要な行動なの。

いつのまにか最終目標の話に入ってたんだな。

そうね。共同体感覚を身に付ける為に必要なのは、受容・信頼・貢献 、3つの行動だと話したわね。

この3つのうち、どれから始めてもいいって言ったけど、

今すぐに、自分だけで始められる事を考えると、『自己受容』を最初のステップにするのがいいかもね。

たしかこの3つは、どれか1つでも欠けたら成立しないんだったな。

その通りだわ。

ありのままの自分を受け入れるから、他人を無条件に信頼できる

他人を信頼できるから、見返りを求めずに他人に貢献できる

他人に貢献できて、自信がつくから、ありのままの自分を受け入れられる

完全にループしているのよ。

この輪っかに飛び込むなら、まずは自分だけで始められる『自己受容』がオススメって事だな。

そうね。

自己受容は、ライフスタイルを横の関係に切り替える為にも必要だしね。

次回からは、この『自己受容』の話をしていくわ。

了解だぜ。

いよいよ最終目標だな。

やっと、悪い劣等感から解放される話が、出来る段階まで来たわ。

嬉しい限りよ。

次回に進みます